(一)

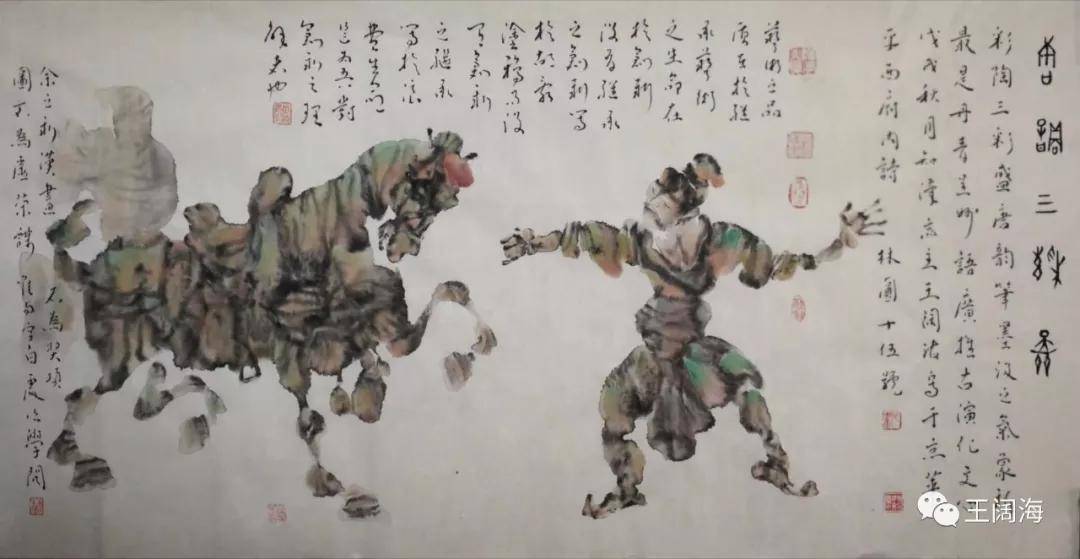

王阔海先生是一位当代著名军旅书画大家,是一位能诗文、善书法、精研人物、动物、山水、花鸟之道,中国画大写意领军人物,也是一位具有大家气魄、敢于开宗立派,创造中国独一无二的新汉画学派的一代宗师,更是一位以汉学为基、汉风为魂、汉画入墨、承古求新、使自己开创的新汉画艺术台高榭厚,并继续将书法艺术推向近乎完美极致与高峰的拓荒者、攀登者。

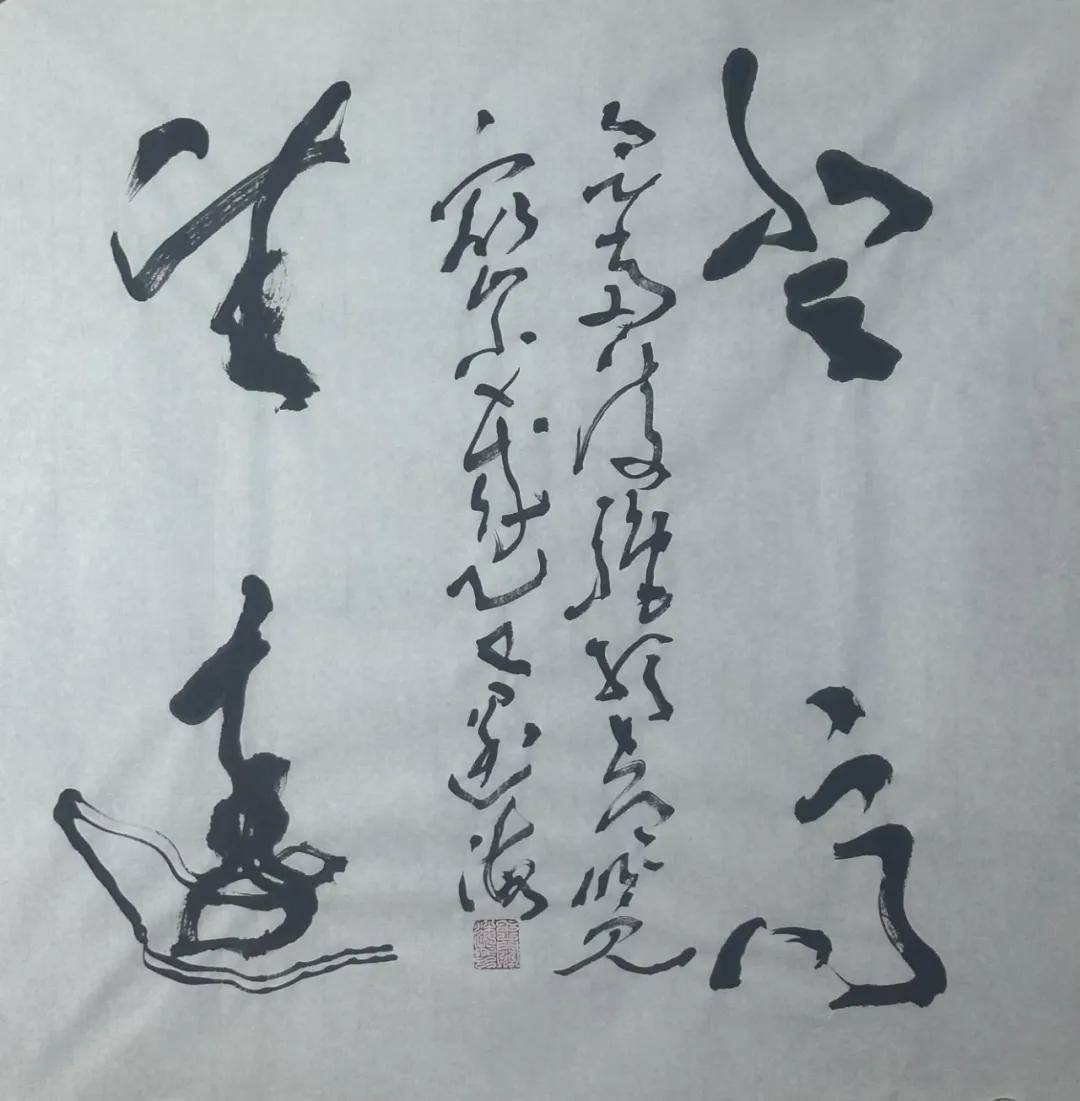

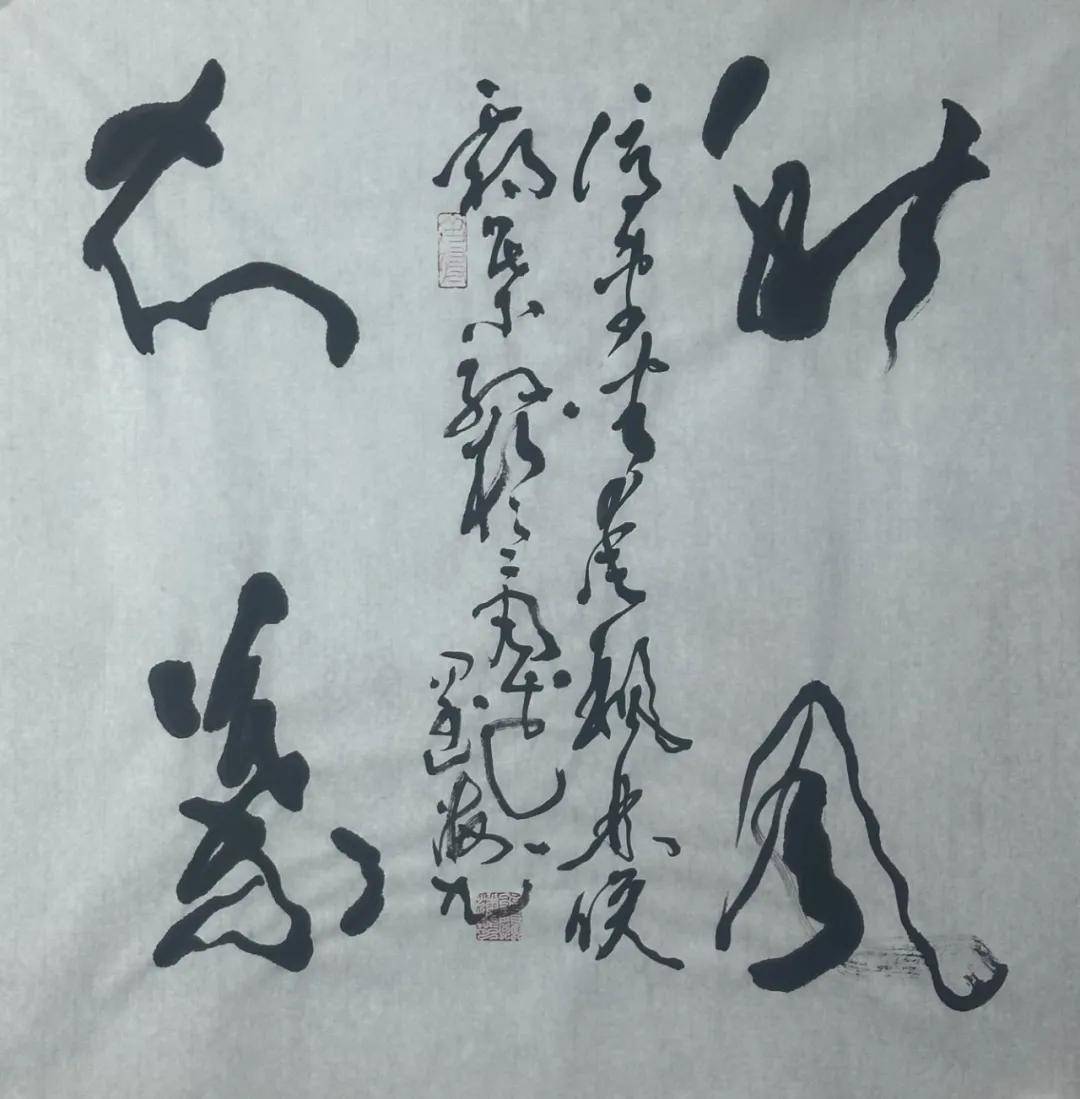

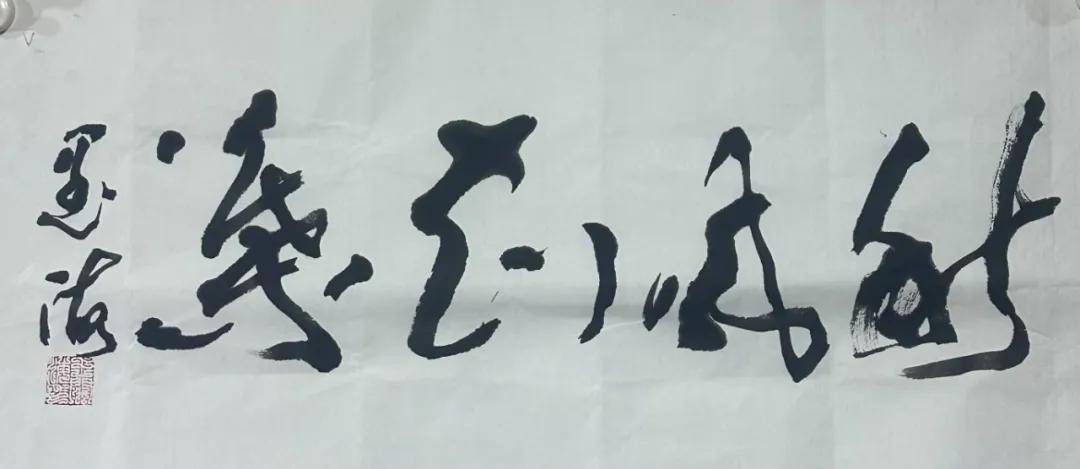

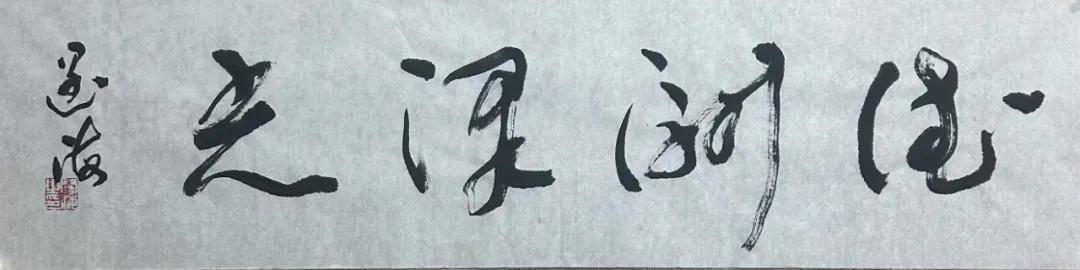

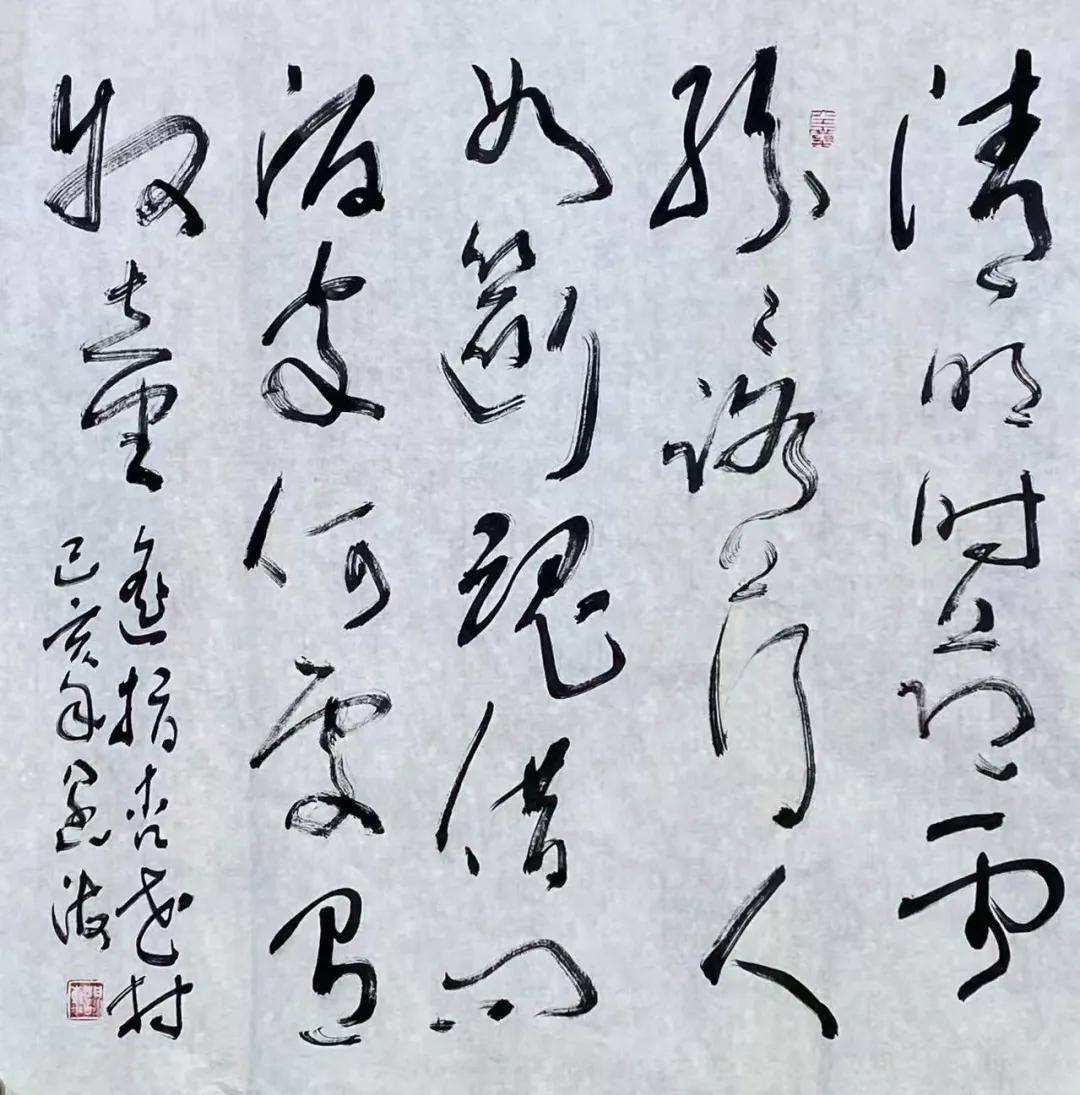

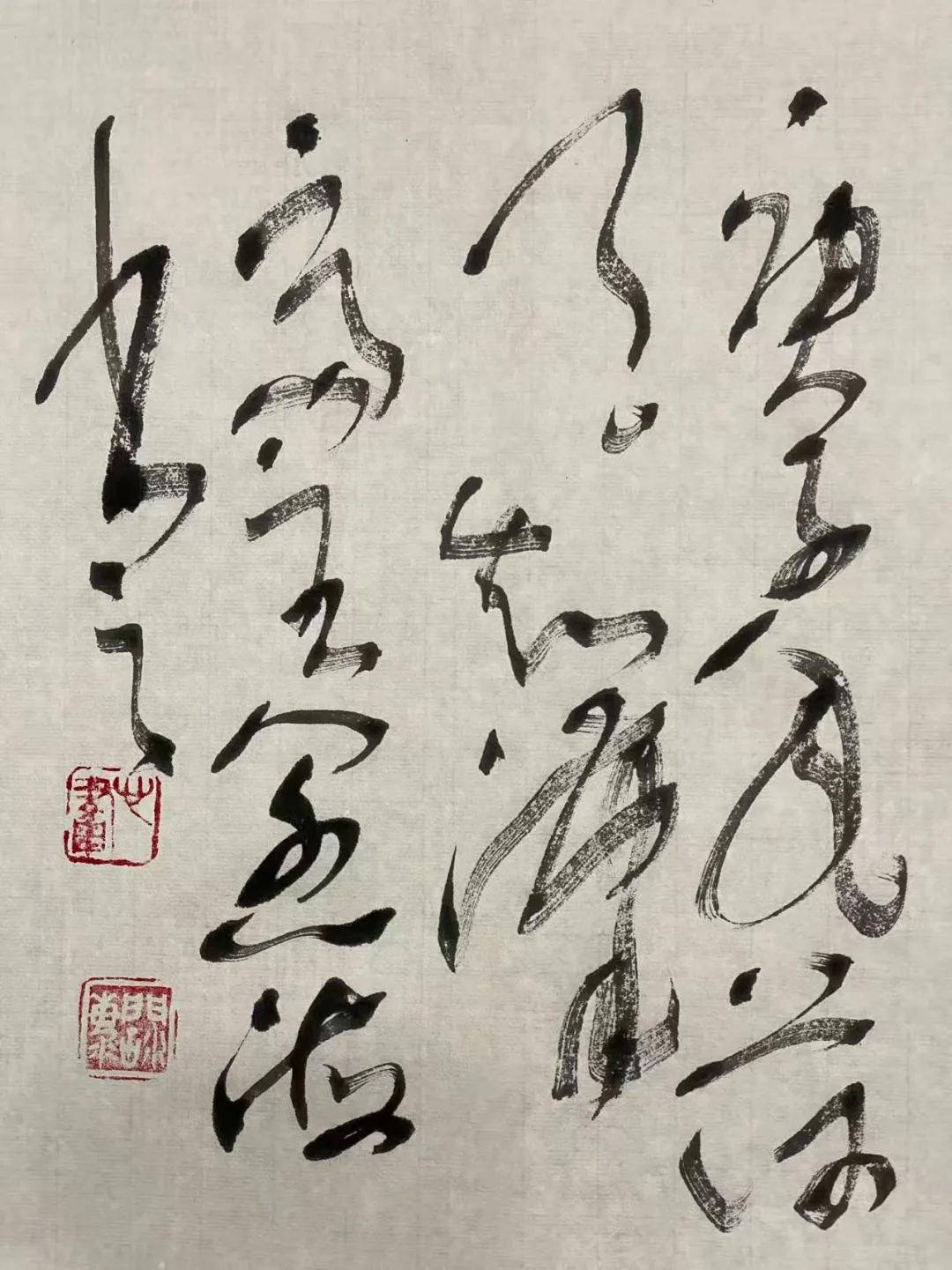

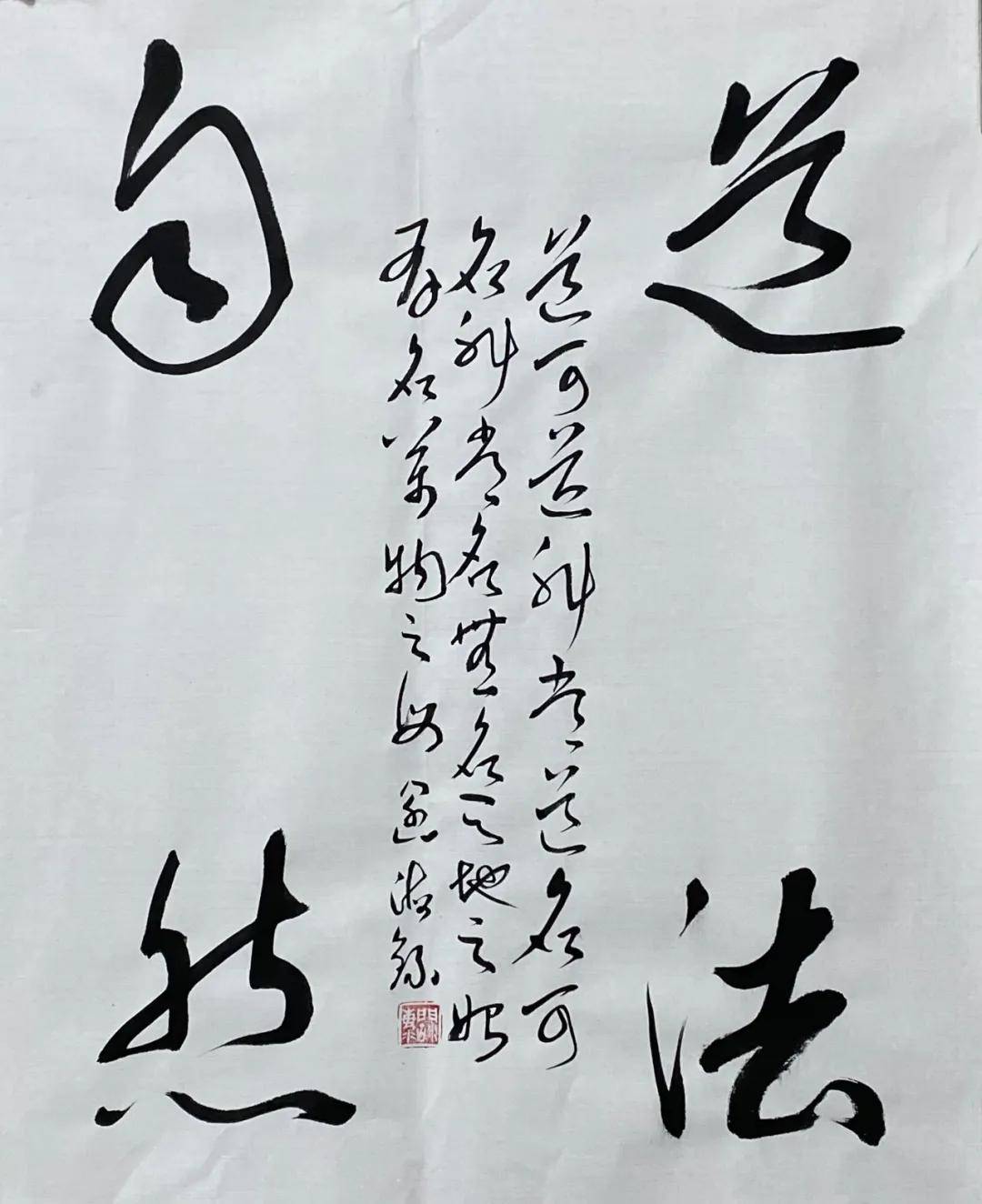

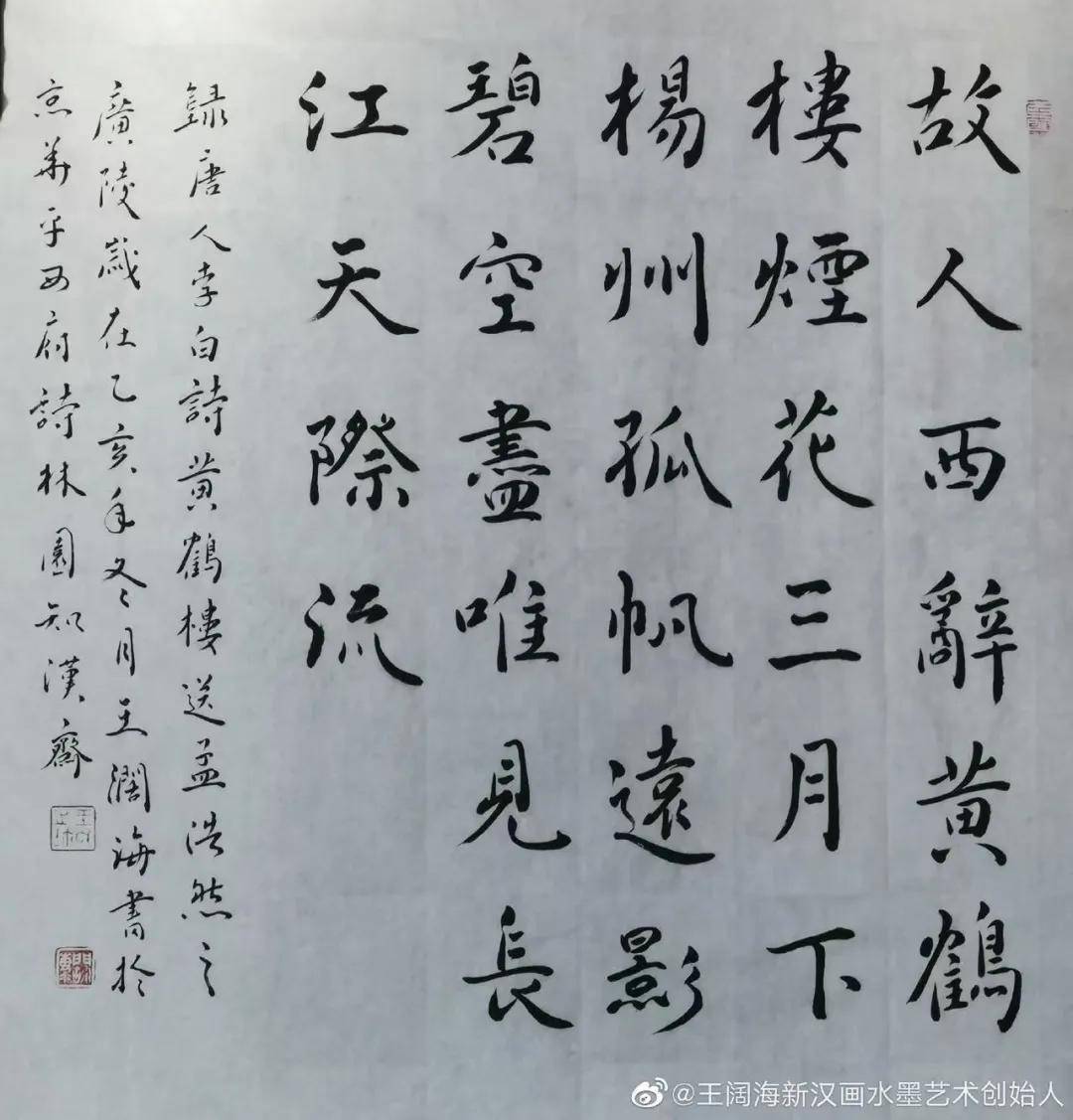

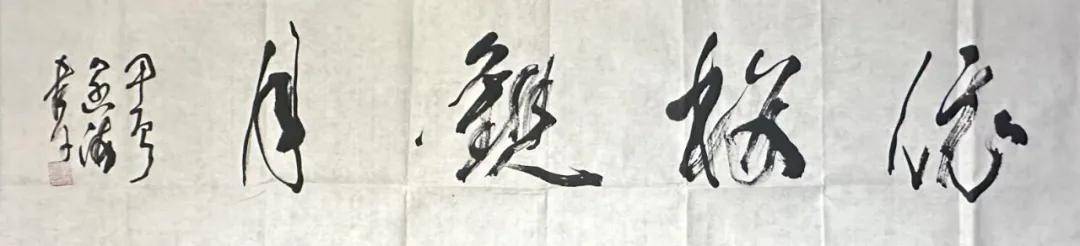

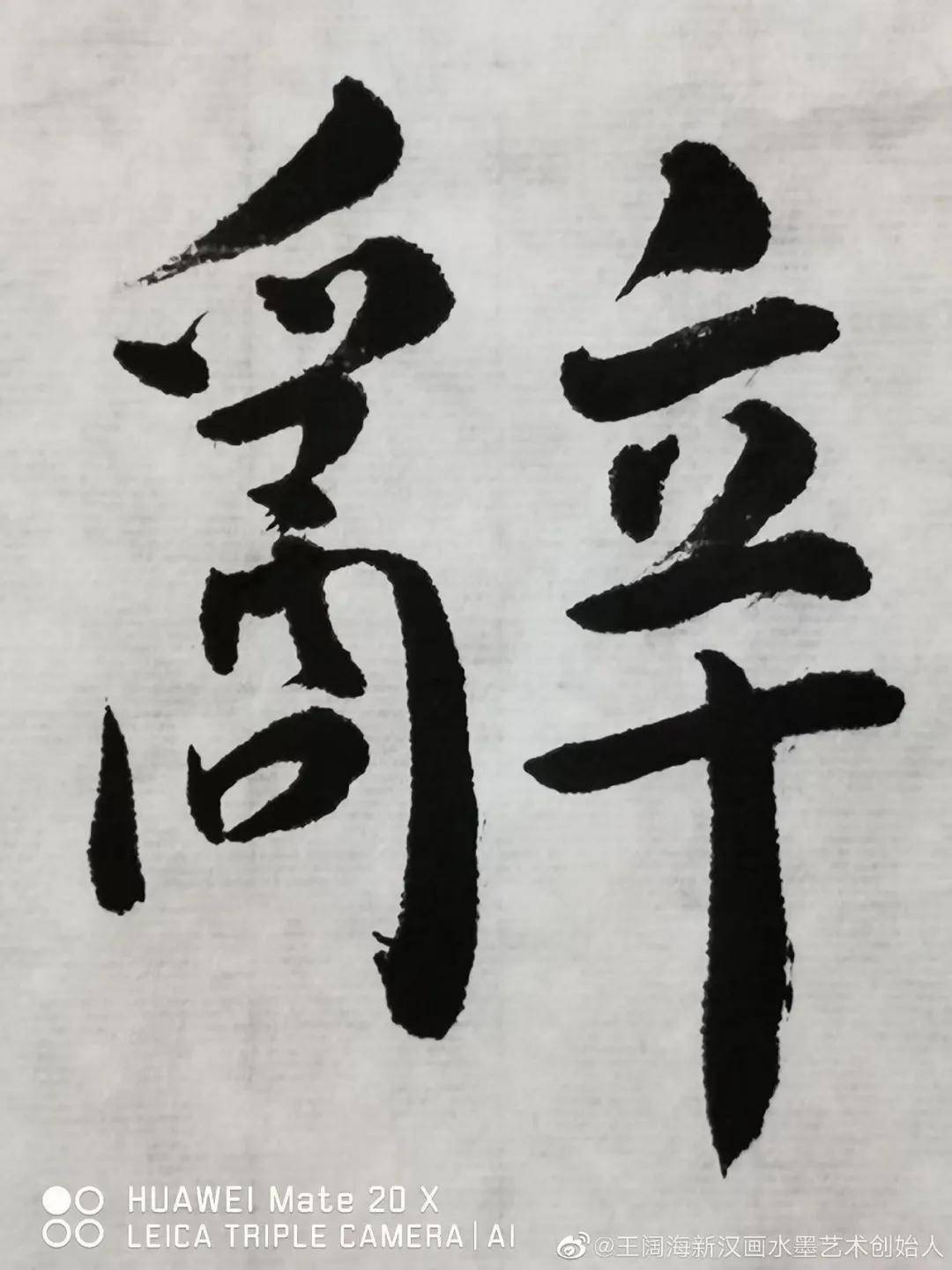

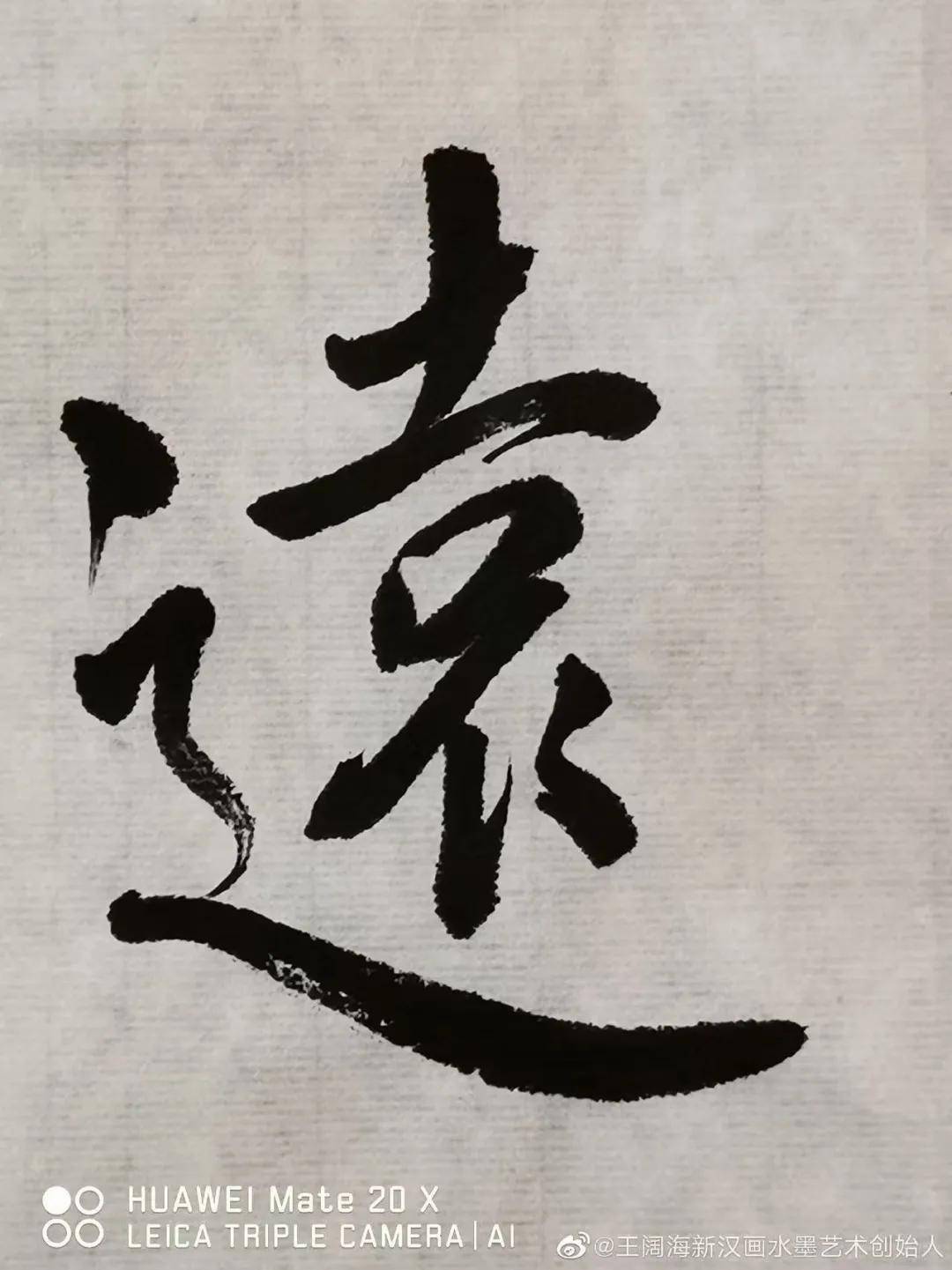

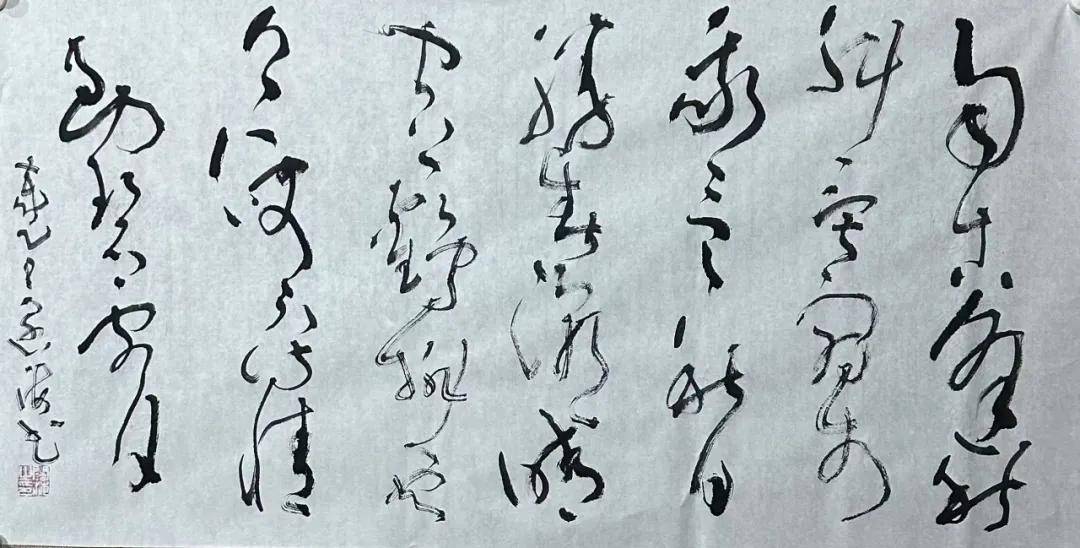

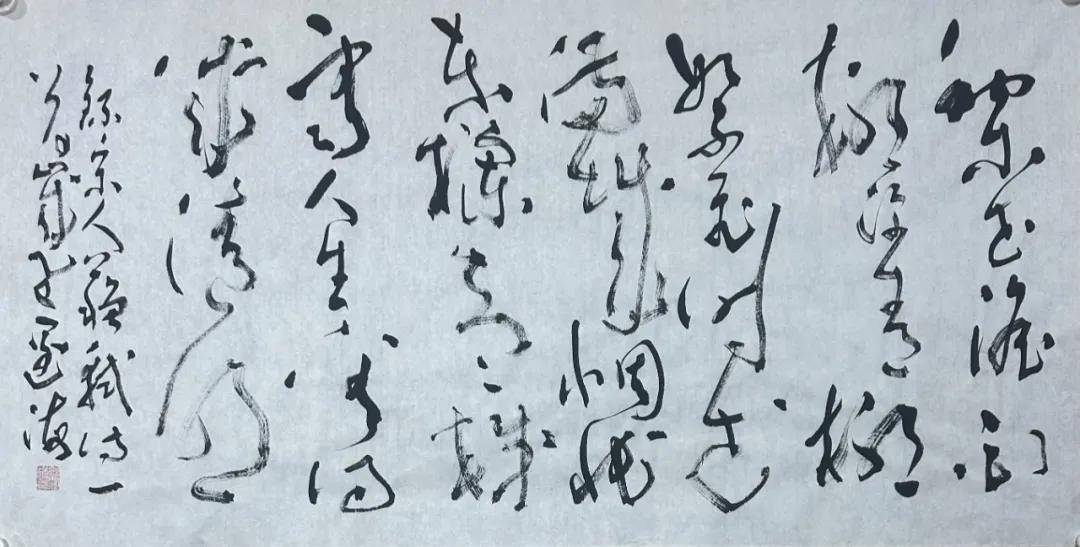

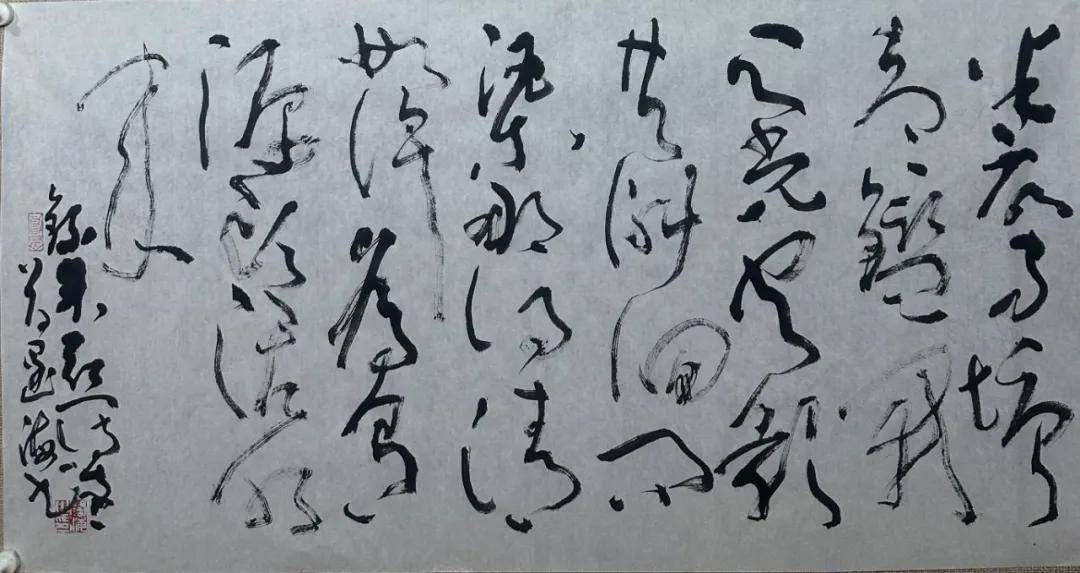

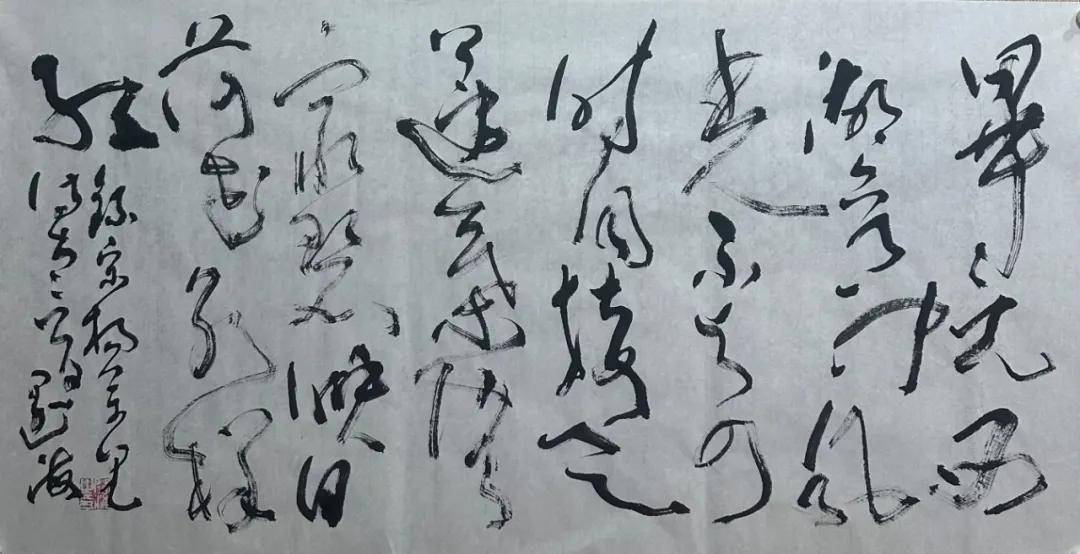

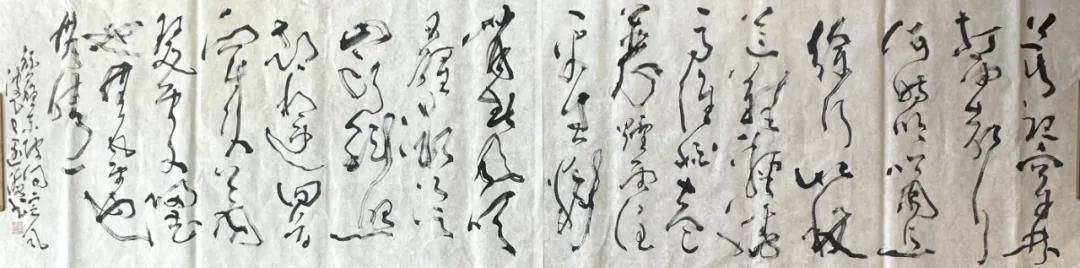

王阔海先生的书法作品,始终透着一种率真无拘、爽朗旷达的气质。尤其是书写“大江东去”“黄河之水天上来”等豪放派诗词时,随着他腕下毫端的律动,可以感觉到大漠边关的铁马秋风、大江东来的连天巨浪。人们常用“铁马冰河入梦来”“上马击胡虏,下马草军书”等与军旅生活相关的诗词来形容他的书法。40余年的军旅磨炼,50多年不断的书法滋润,造就了他军人的风骨、文人的情怀。军旅生活锤炼了他真诚豪放、直来直去的性格,豁达豪放的性格使他开创了新汉画学派又选择了狂放的草书。他的书法像他的为人一样率真、无拘、爽朗、旷达。这尤其表现在他的行书及大草书法上,笔走龙蛇,满纸云烟,来势迅疾如电,去势澎湃如浪,给人以强烈的视觉冲击和艺术感染。

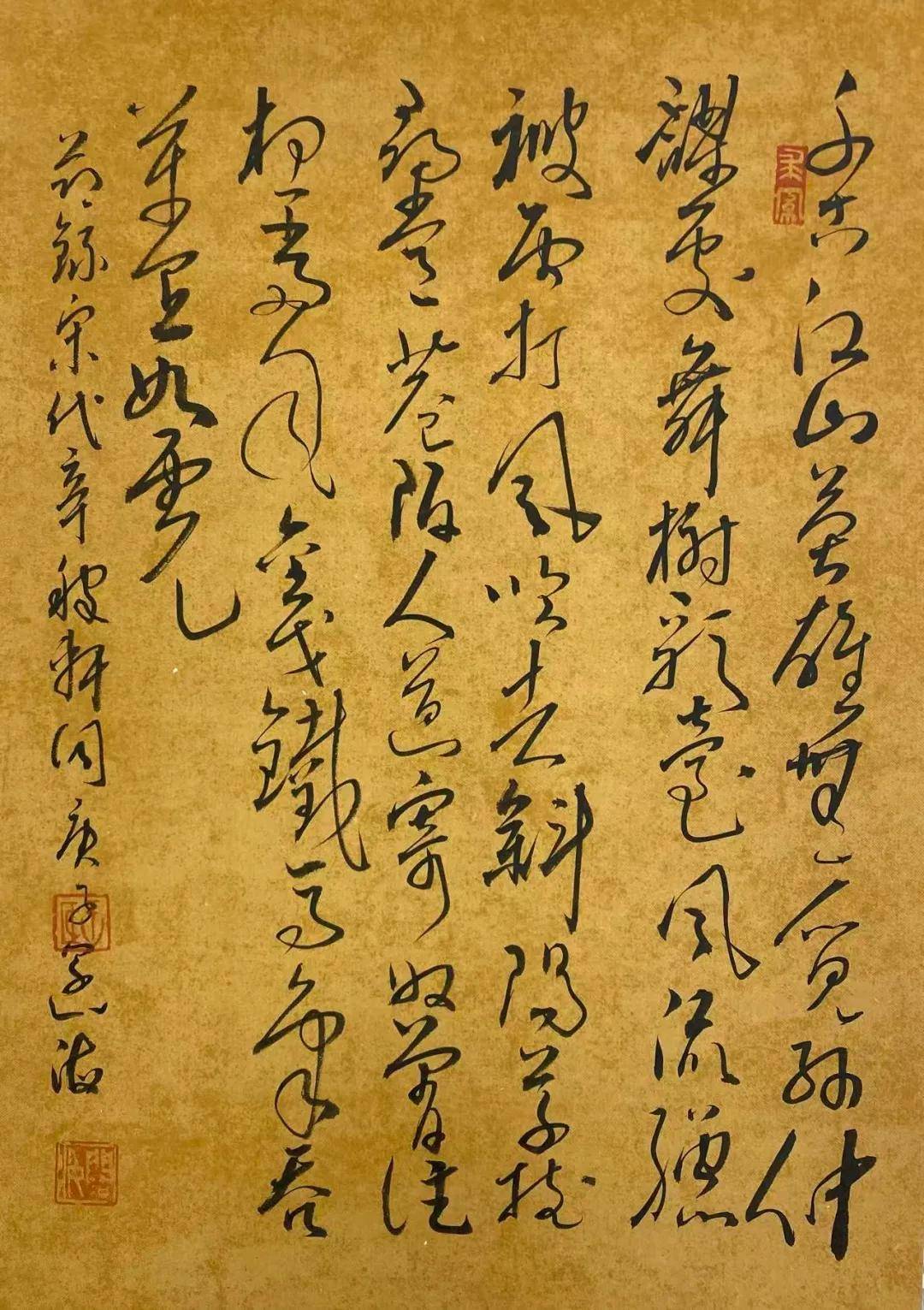

历史上书法家众多,而草书大家仅有张芝、张旭、怀素、王铎、傅山等屈指可数的几个,可见草书之难。但艺术的选择往往并不在难易,而在艺术家本人的个性、情怀与追求。每一个书法家都会根据自己的生活环境、知识阅历、性格特点做出选择,王阔海先生身上既有军人的浩然之气,又有大艺术家的率真与旷达,他酷爱草书乃是必然。在扎实基本功训练的基础上,他开始主攻自己最爱的大草,全身心沉浸于那疏烟狂云、龙蛇纵逸的笔墨线条之中,与之一起舞蹈,一起俯仰,一起长啸,一起驰骋,不断探索创新,不断接近他梦中的草书之境。

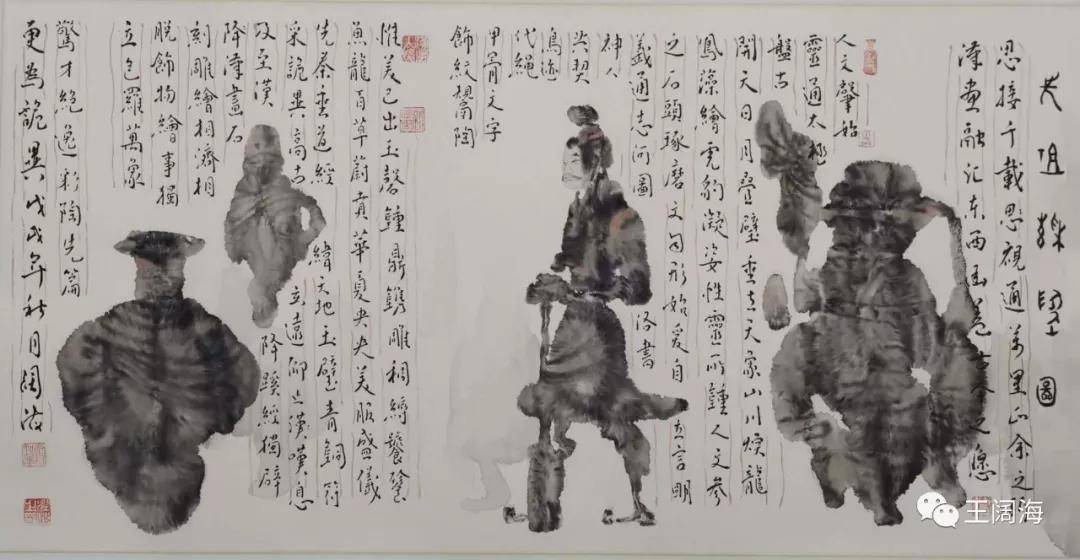

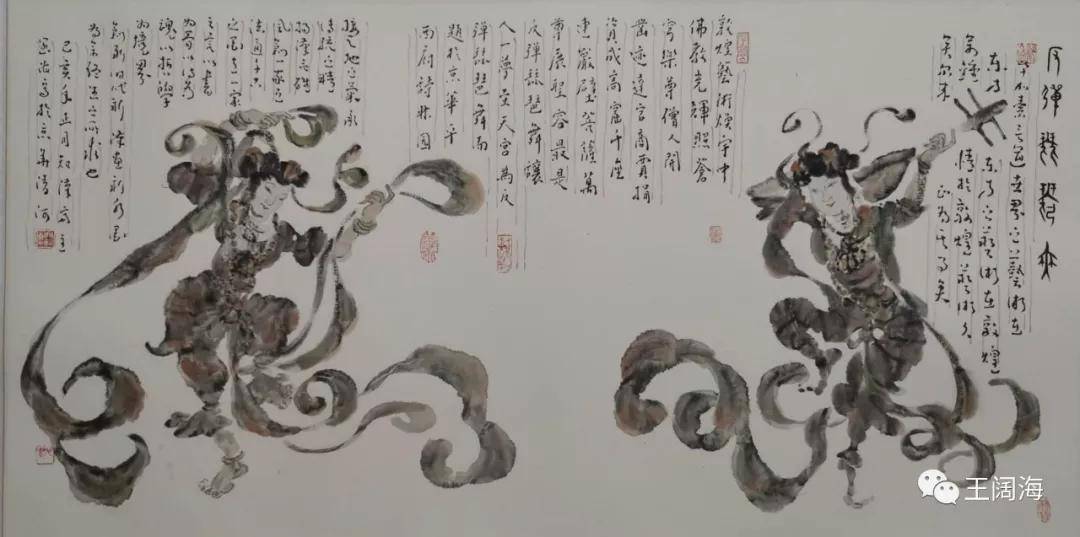

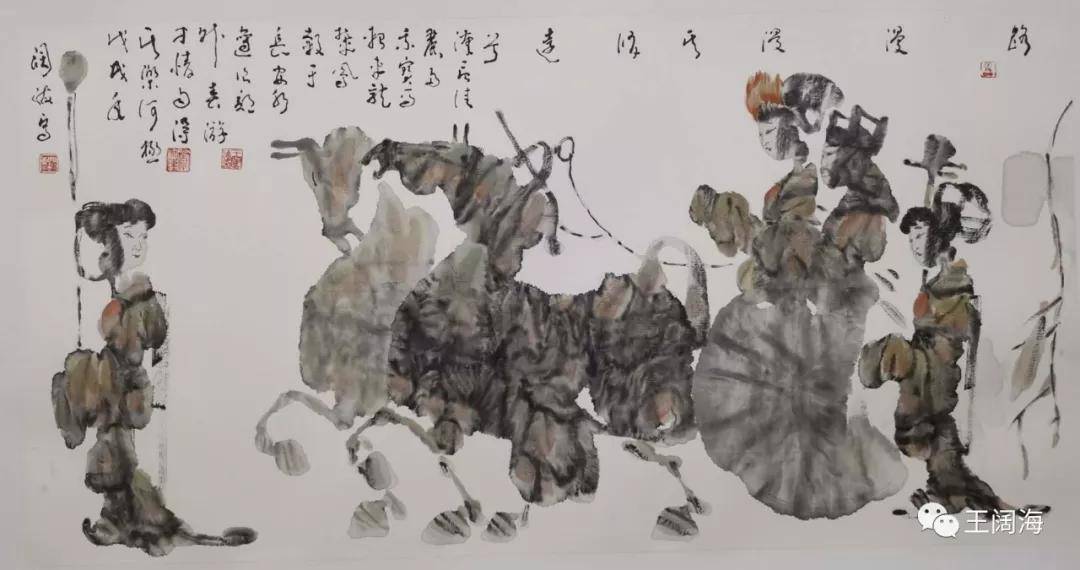

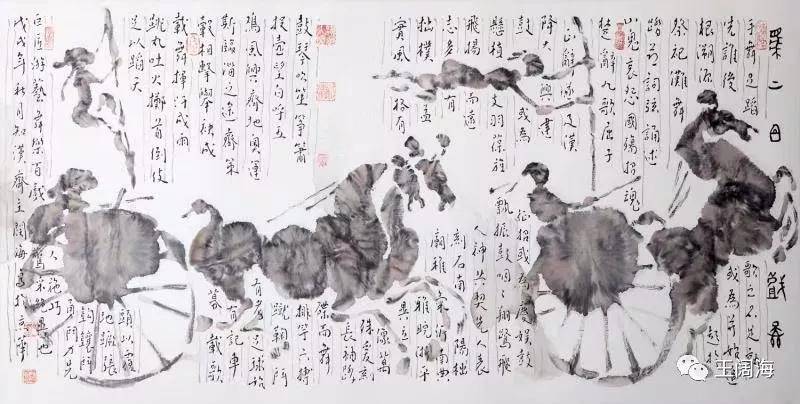

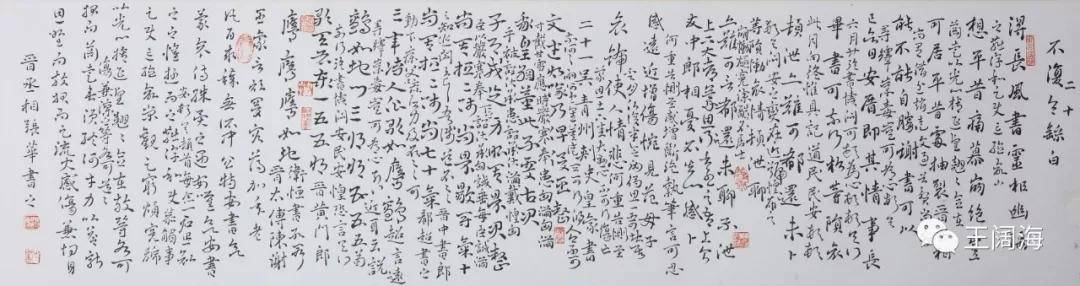

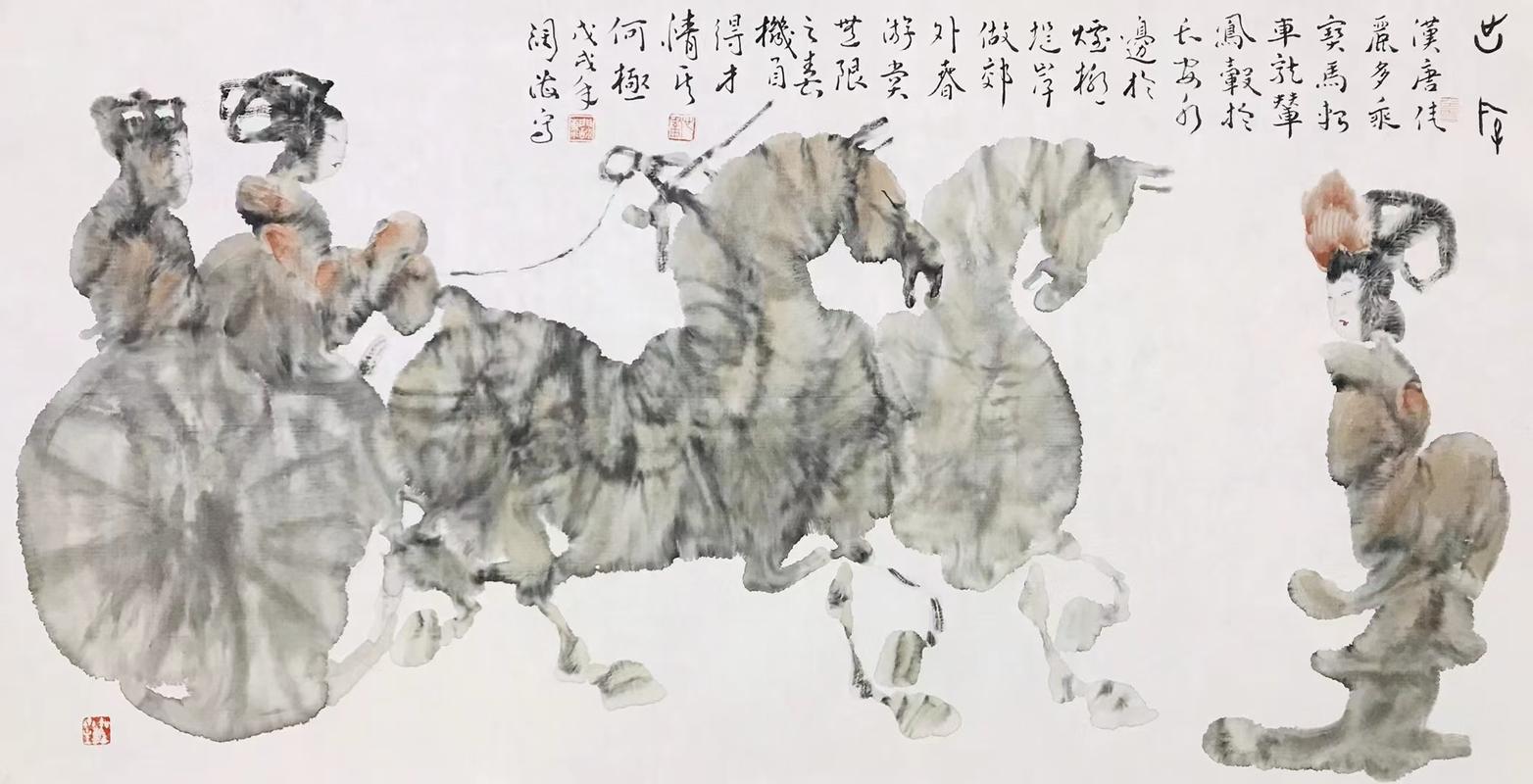

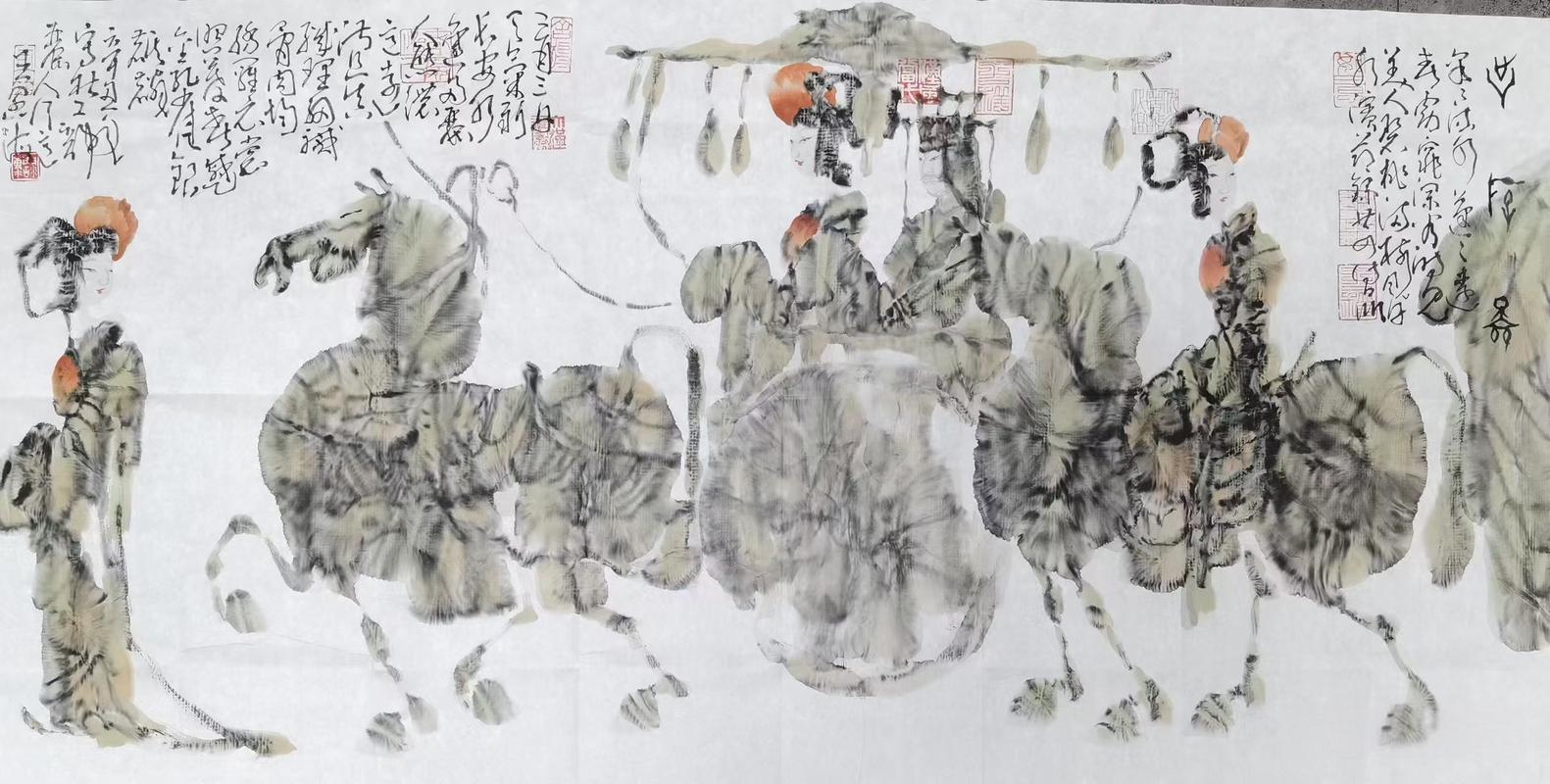

王阔海先生之所以能将自己的新汉画推向艺术的高品位,也是与他的诗文学养和几十年的书法修炼分不开的,这使他所独创的新汉画升华到一个高品质、高品格、高品位的境界。在集诗书画为一体的《汉风当代》一书中,王阔海先生从自己的审美角度介入,以生动细腻的笔触和饱满真挚的激情,彰显着浓郁的文化情怀和独立的艺术思考。一首《古汉画礼赞》,运用了四言古体诗的形式,十章,九百六十六句,解读了古汉画的历史渊源与艺术精华,充分展示了王阔海先生的文学修养以及对汉文化和先秦文化的认知与研究。

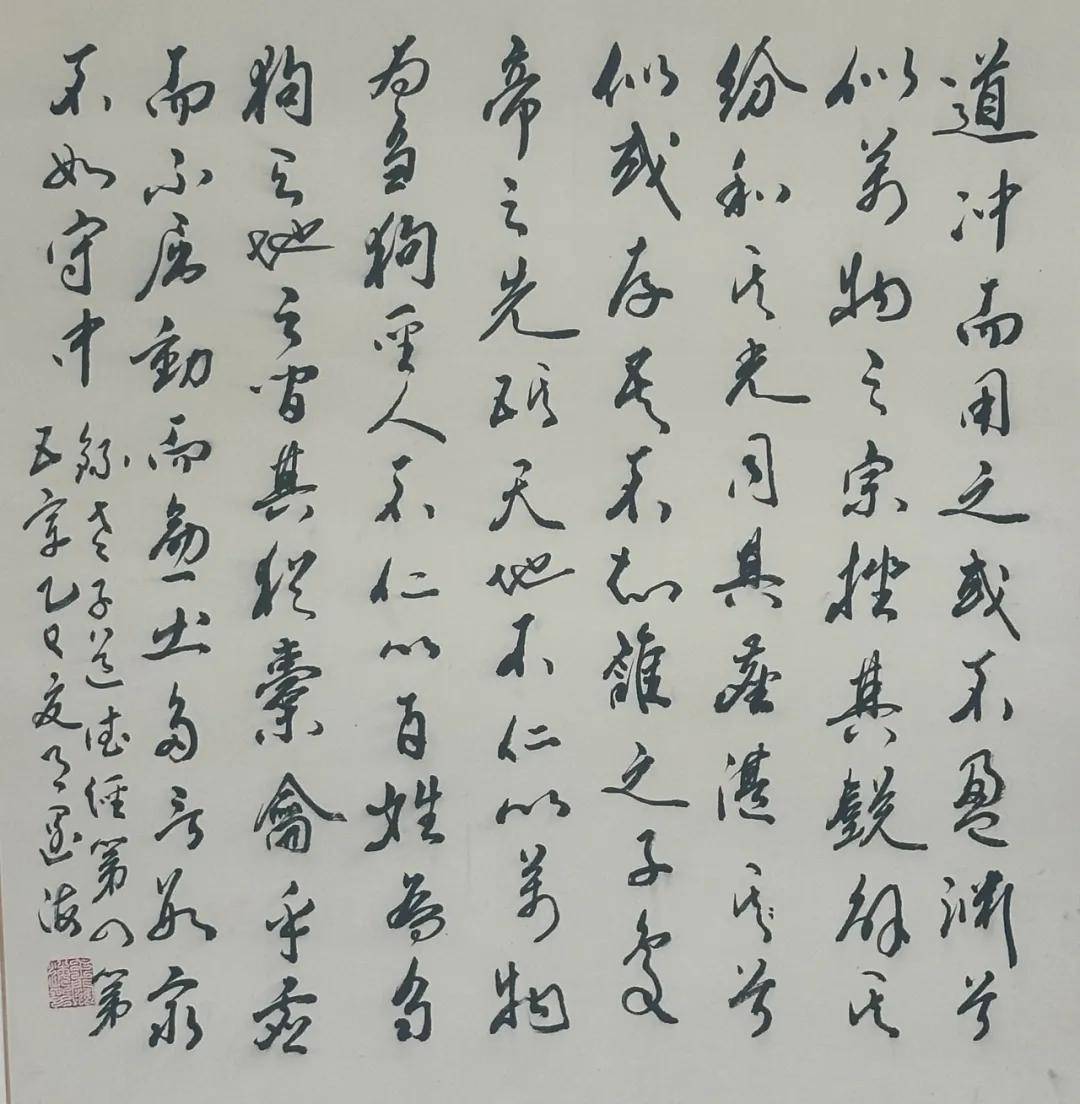

书法是中国文化精神及其思想智慧的最佳载体之一。王阔海先生认为,中国文字的意义,不止于代替有声语言,不止于实用功能,汉字还以感性直观的形式,以文载道,以文化人。“他说:‘书法之修炼,亦心性之修炼;法度之体悟,亦须心性之体悟;书法之载道,亦心性之悟道也。故心性之修炼乃书法修炼之大要,趋妙达玄之大端,不可不修也。’”王阔海先生对书法的如是认知,缘于他对“汉画”的理解与把握,他是一位绘画基本功、图像感觉、图像想象以及绘画原创能力极强的画家,对绘画的理解与把握,使他能够把美学规律运用到书法之中,使他的书法进入了能够创造自我风貌的可能。

王阔海先生耗时五十年苦研书法之道,因此渐次加深与强化了“书外功夫”的勤勉修炼。正是源于他的用情专深,他的心性日益得以丰盈完善;他彻悟了书道,贯通了“诗、书、画、印、哲”的深层关系,为其开创的新汉画学派再登新高平添了光彩。

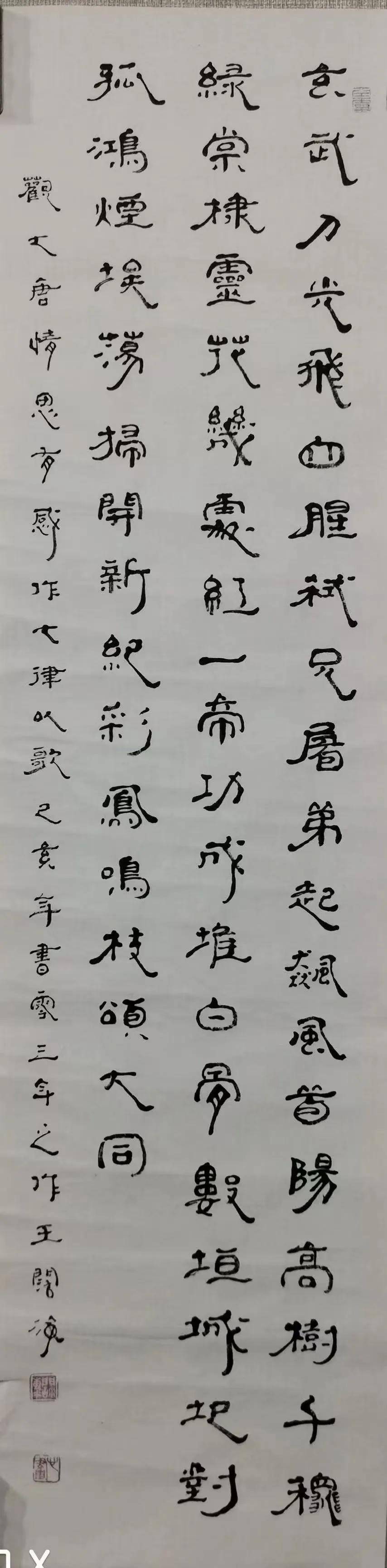

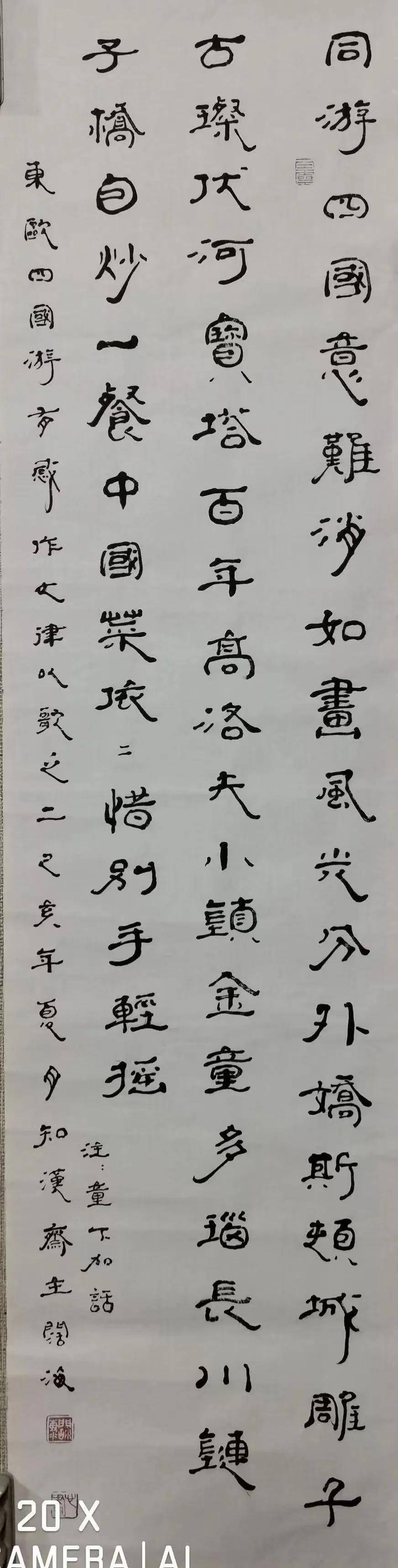

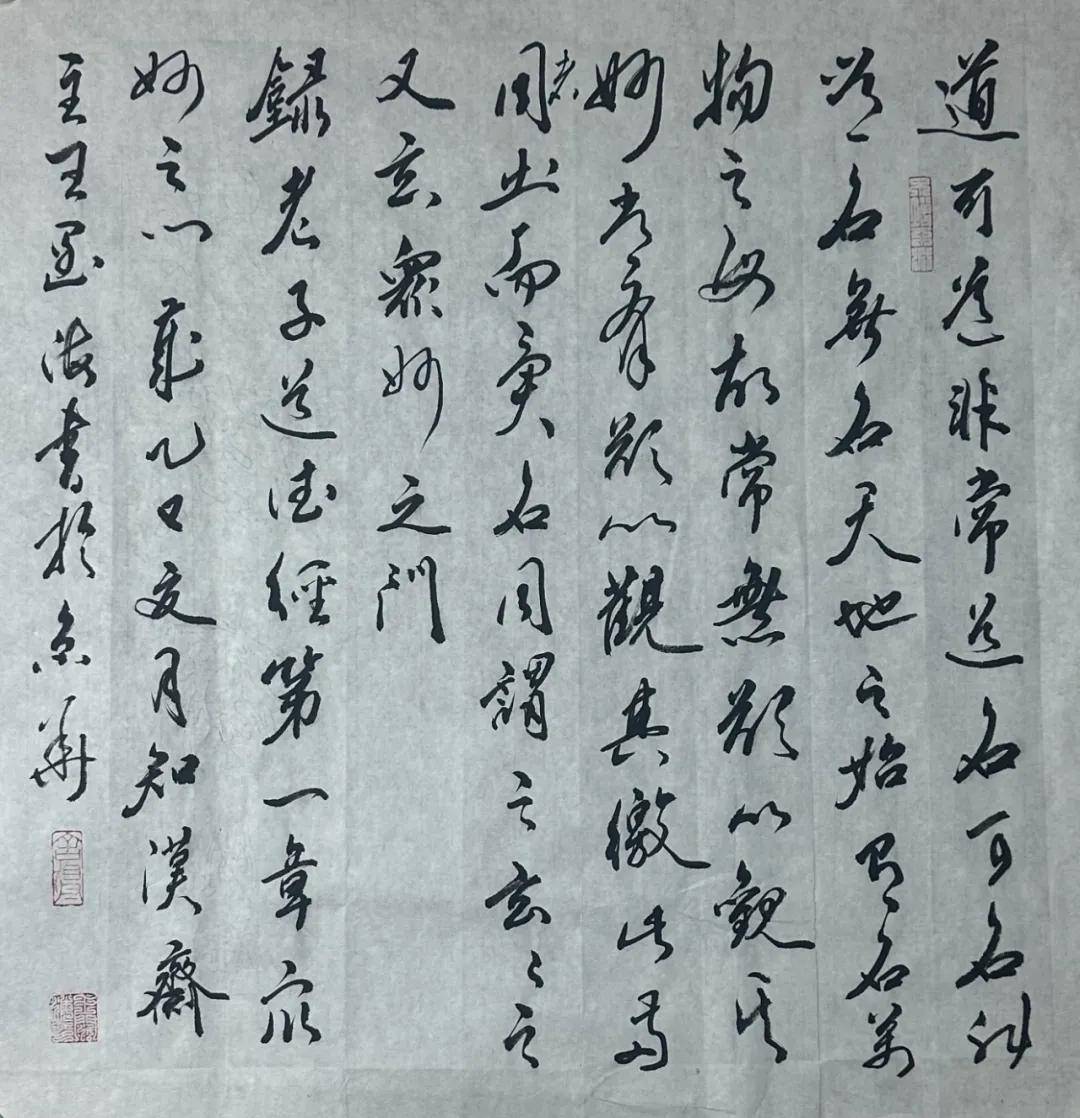

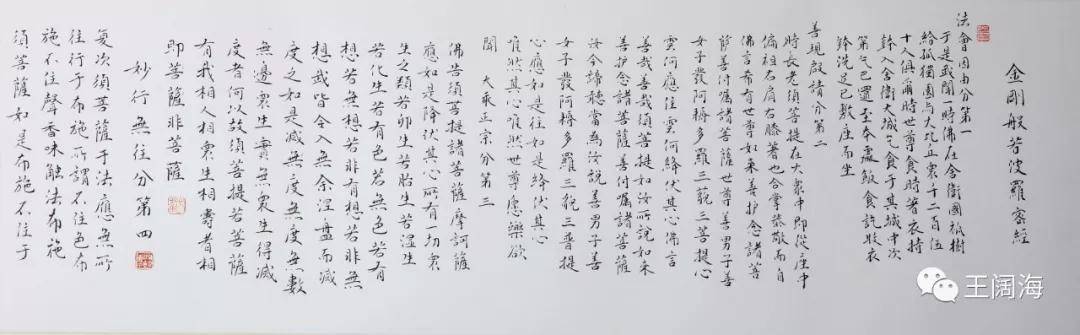

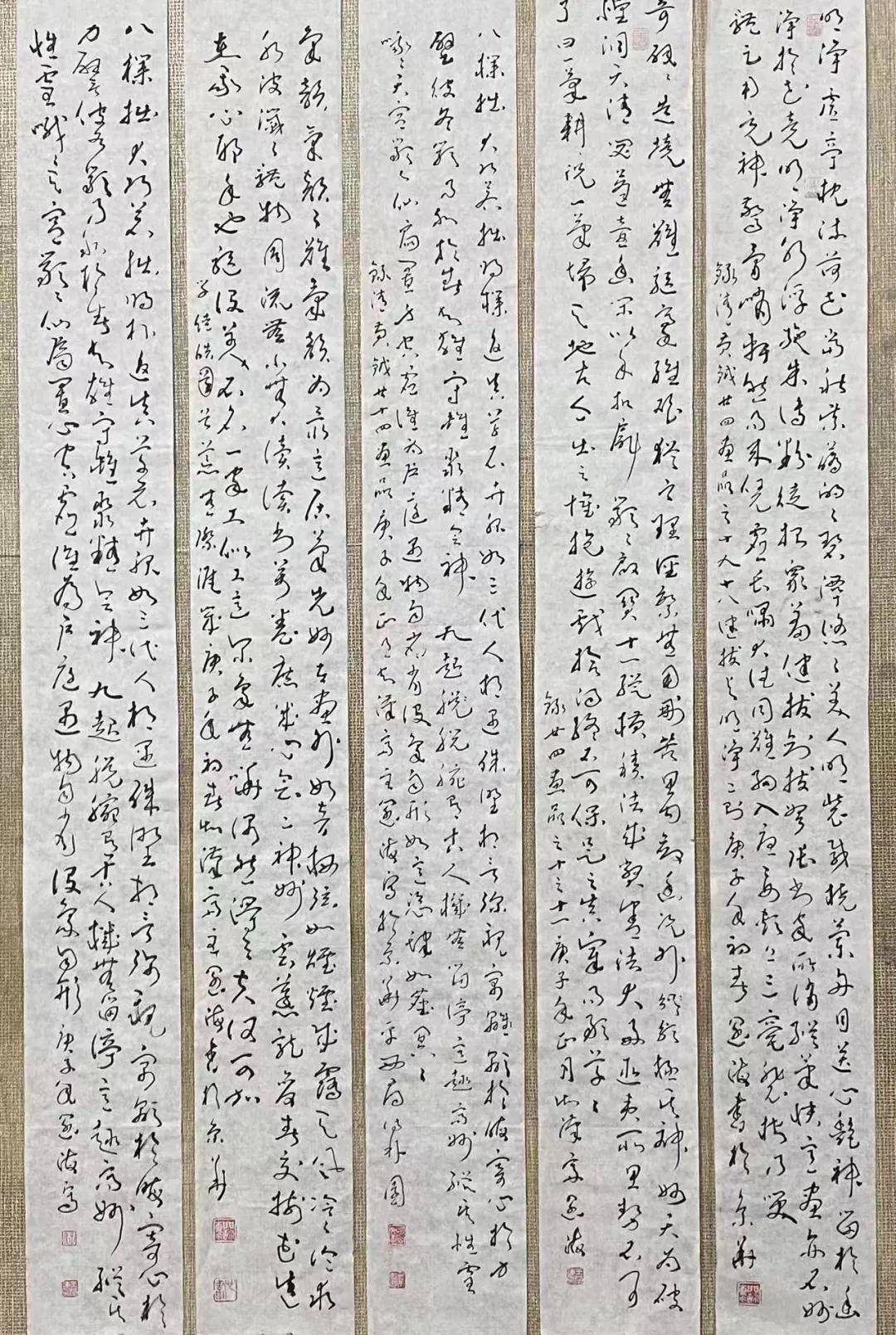

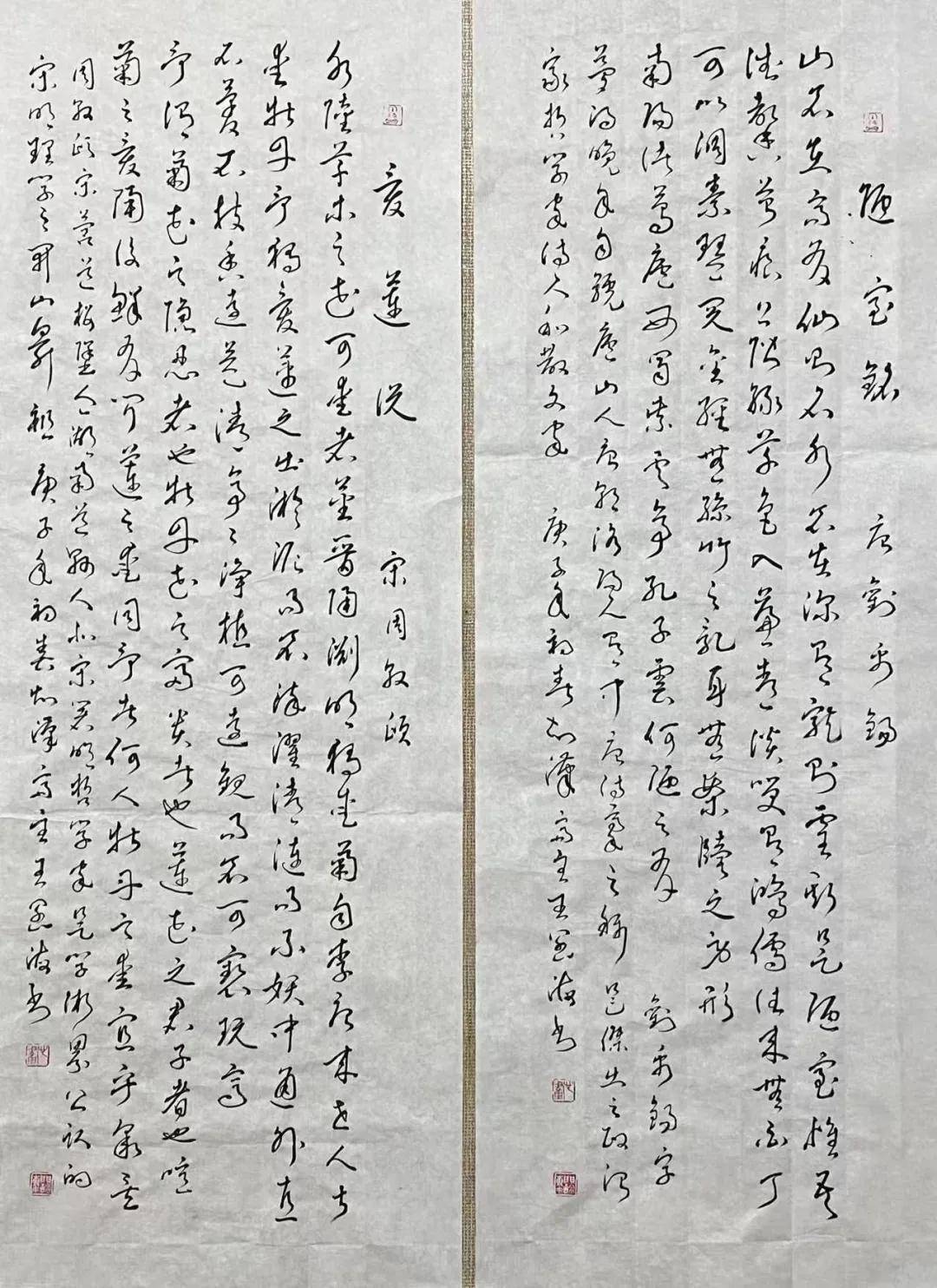

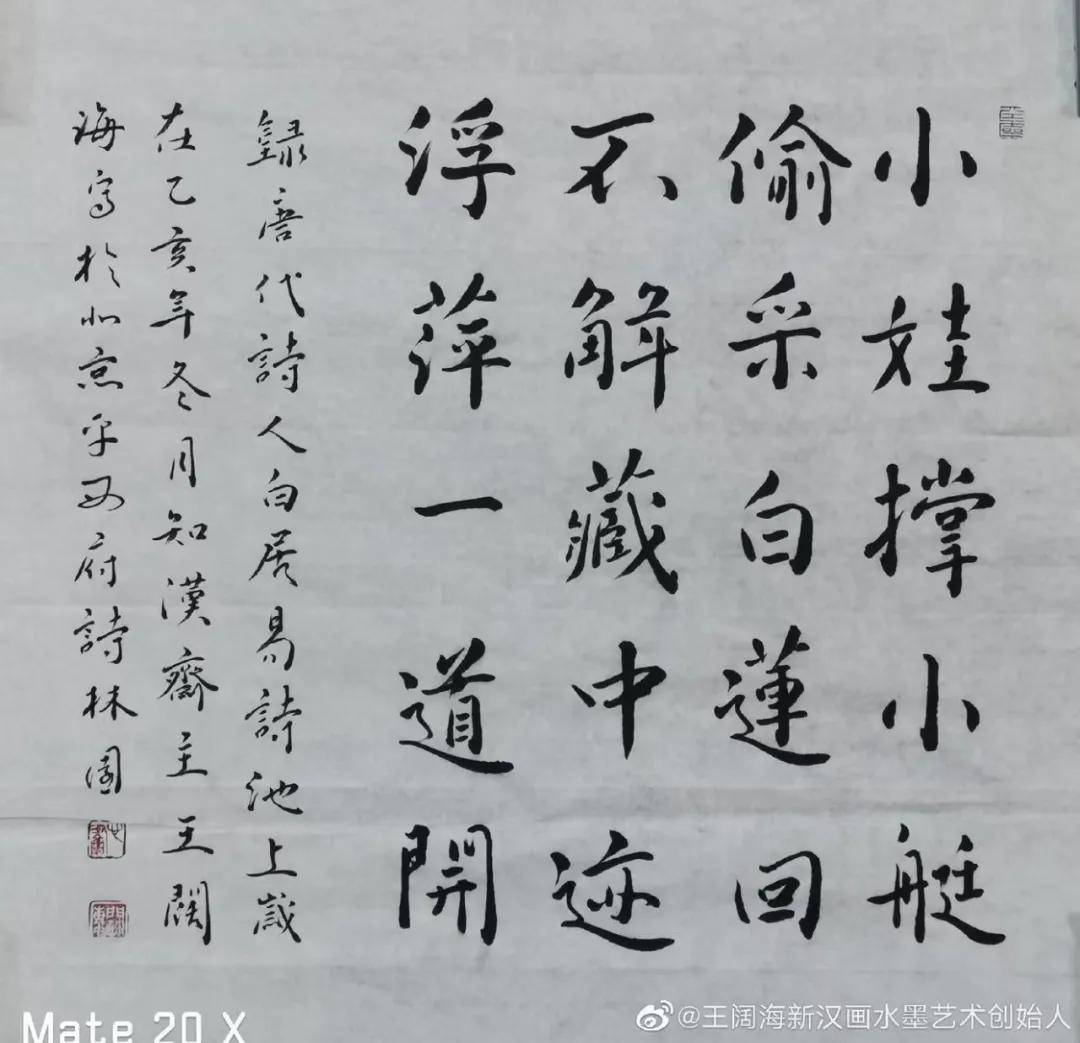

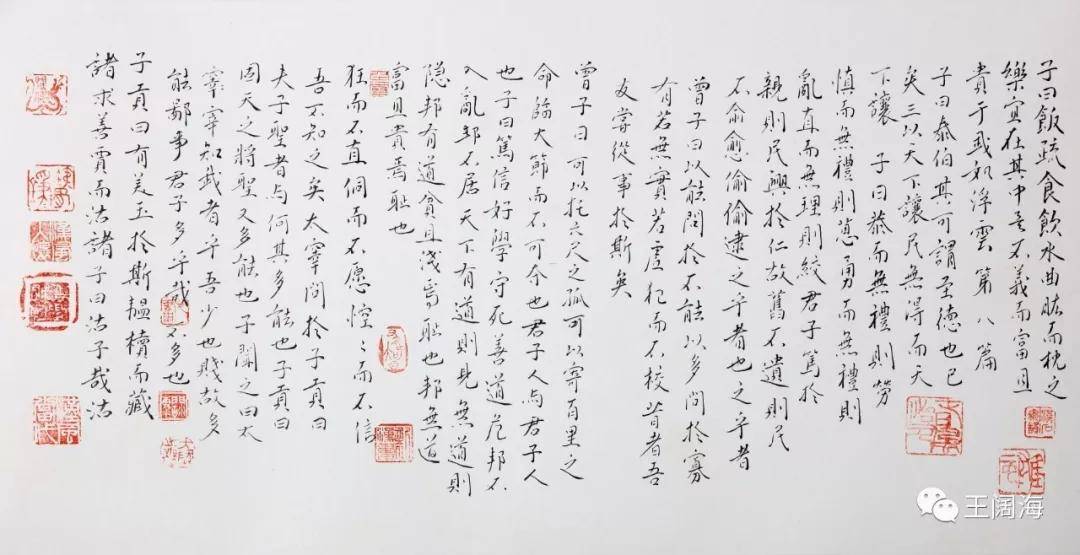

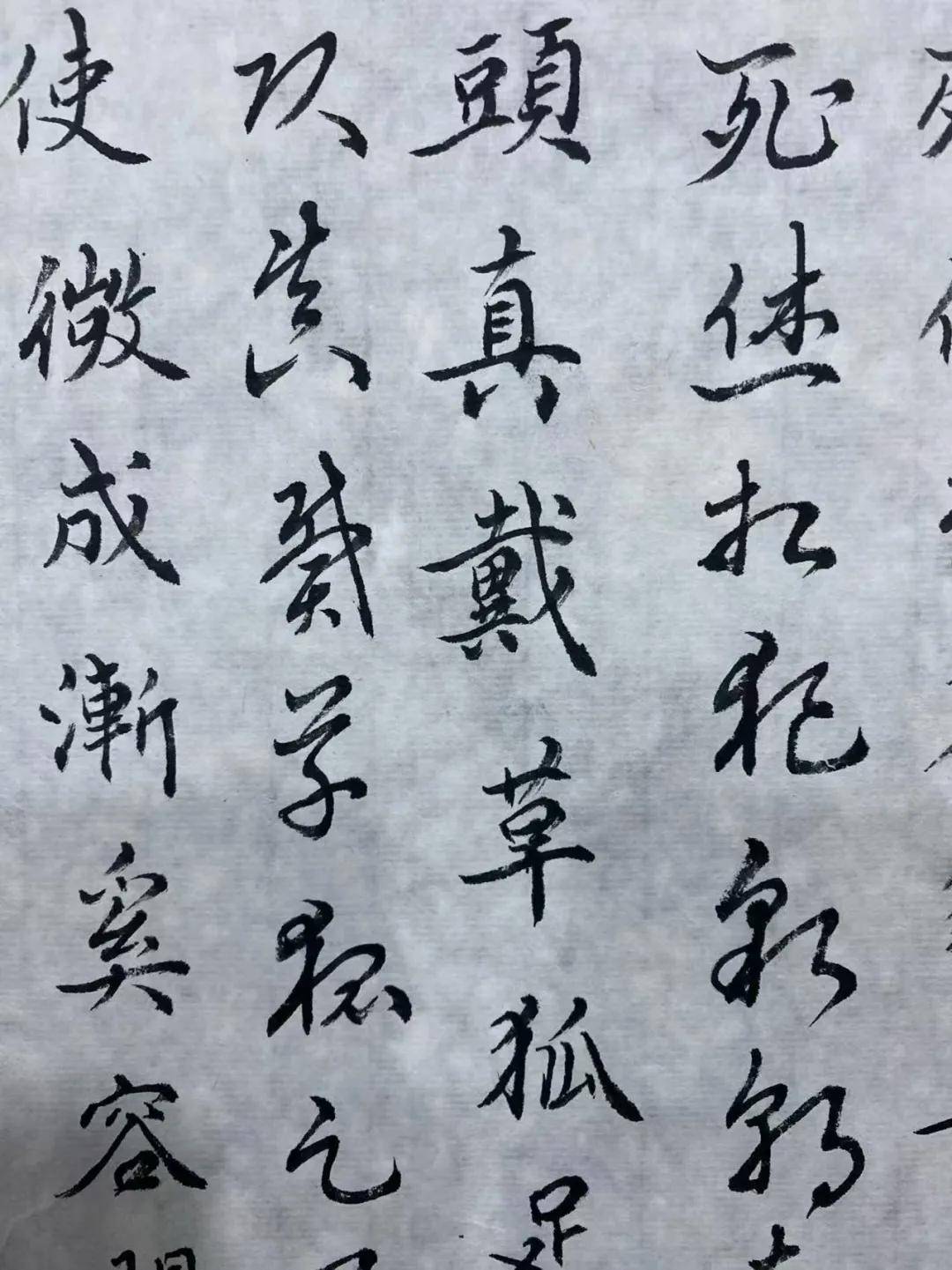

王阔海先生为书法能整体推进,潜心研习各体皆能。观其所作,字态饱满,意象丰润,气息贯通。楷书精到,常于钟繇、二王取其法度。行草有所突破,常将赵孟頫、米芾、孙过庭、文徵明、王铎融为一炉,并以米芾为主体显现特征。“苏轼云:‘书法备于正书,溢而为行草,未能正书,而能行草,犹未能庄语,而辄放言,无足道也。’”王阔海先生之真楷颇见功力,读其《文心雕龙·知音》《序志》等长卷立轴,刚健婀娜,萧散俊朗,清宁澹远,禅意盎然,盖知基高台厚、真气内敛也;其隶书取法甚高,于《石门颂》之高古苍茫、《张猛龙碑》之险峻灵秀、《张黑女墓志》之疏朗朴茂,皆能精嚼细咽,消化吸收。其章草多取法索靖、皇象、宋无名氏、邓文原诸大家,又从简牍中汲取丰富营养,观其多幅画作之隶书题款呈现清秀古雅、遒劲俊逸之美感特征。而王阔海先生在书法中最为成就的是他的大草乃至狂草,营养多从张芝、张旭、怀素、二王、孙过庭、于右任中得悟其堂奥,放其情志,得其风貌。

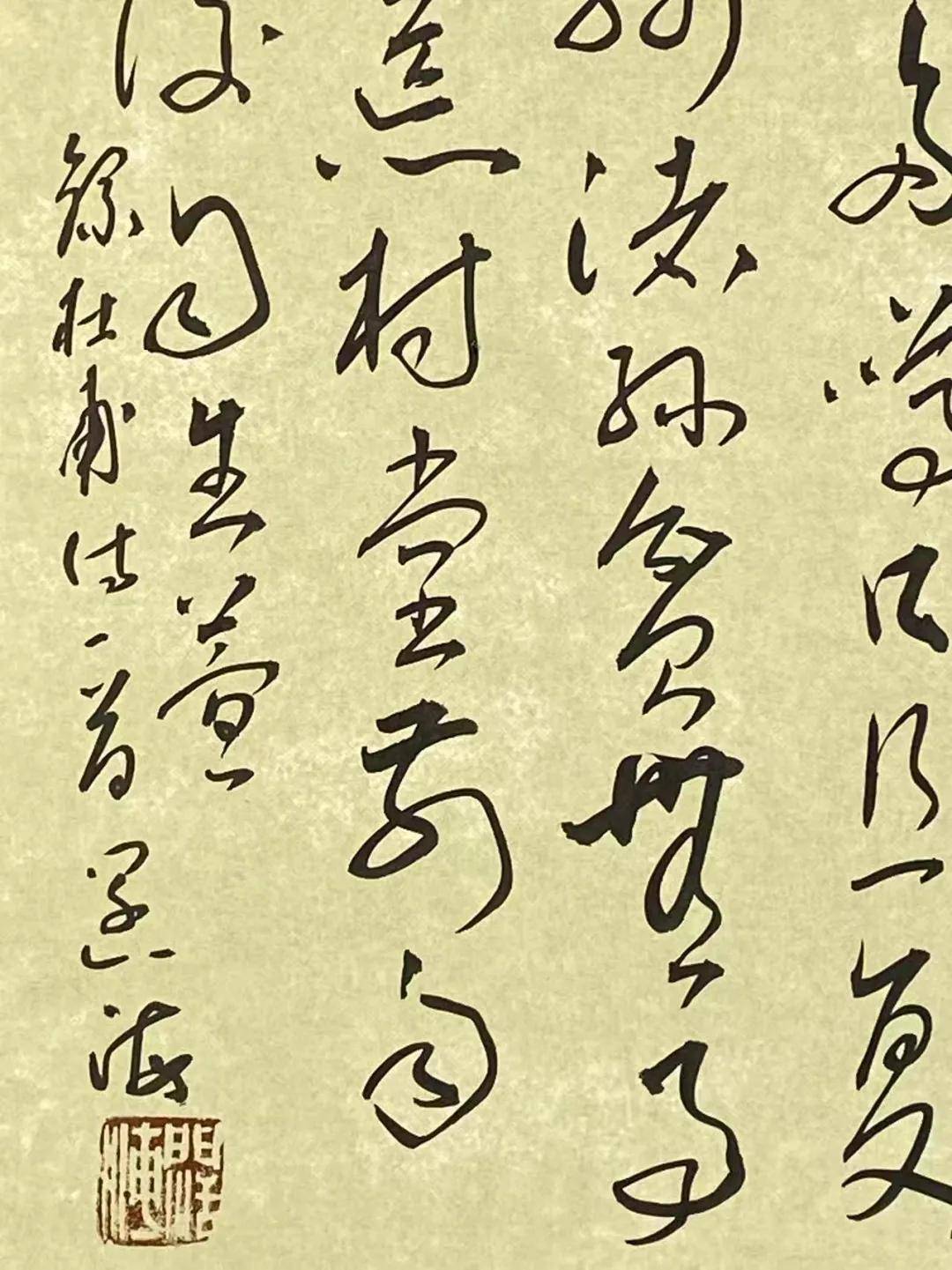

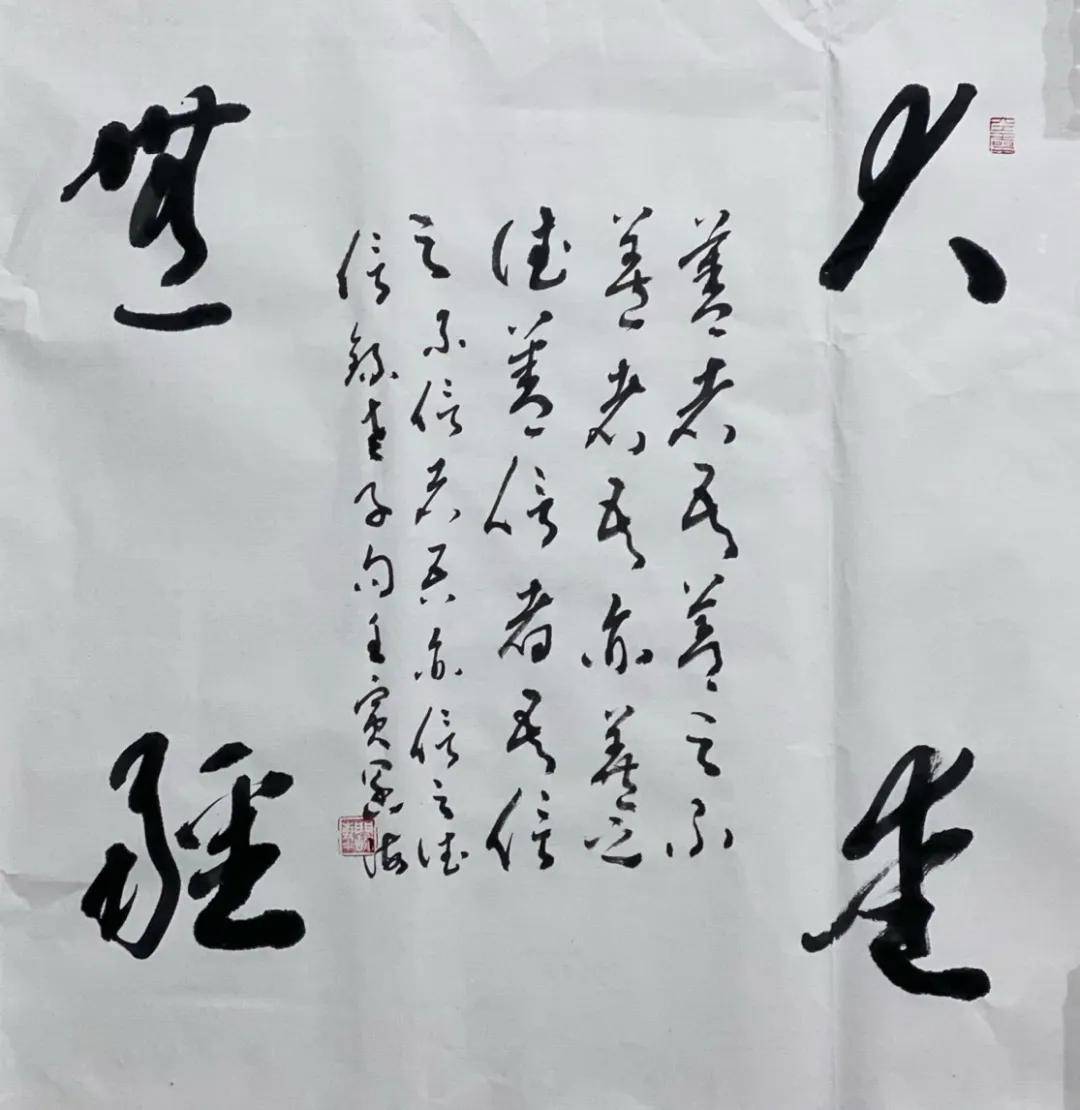

王阔海先生立足书法艺术的学术前沿,在中国文化构成的文化空间,进行他的书法意象想象和创作实践。哲学的、文化学的修养,作为精神动力,在王阔海先生的书法实践中,无疑起到重要的理性支撑作用。他的行书字态饱满,意象丰润,线条极具弹性、韧性、灵性,力厚骨劲。在变幻莫测、空灵飘逸之中,转达出迟涩与古拙,运笔或正或欹,或收或放,时而凝重,时而舒缓,看似漫不经心,信笔纵横,实则胸有成竹,法度森严,于天真烂漫之中显示着精妙与豁达。

王阔海先生深入传统,独见性灵,书风与画境忻合为一。李苦禅论画家之书云:“字为画所用,画为字所融,字如其画,画如其字,自有一番独特风貌。”画家之书既重功力,尤重性灵,书画融合,戛戛乎难哉。清人张式云:“要知书画之理,玄玄妙妙,纯是化机。”所谓“化机”也者,意境融和之谓也。绘事立象以尽意,所立之象非惟物象也,画面之一勾一皴、一字一印,无不为其象也,着一丝尘土,便非佳品。画家之书,既须追蹑载体之情感运动,又须点化画幅之意蕴,如此方臻高致。王阔海先生于行草用功甚深,因其执笔竿头惯用长锋勾勒人物,多用长锋羊毫而掌控自如,心不厌精,手不忘熟,萧散流美,翰逸神飞,于不经意之书写中常与何绍基邂逅,书法之灵气能将王铎之荒幻瑰奇、雄秀险绝与何绍基之高雅古淡、苍秀空灵融合为一,涨墨与飞白相映,拙朴与清雅齐飞,时而谨严,时而疏宕,时而飞动,时而静谧,自由驰骋,神行于虚。

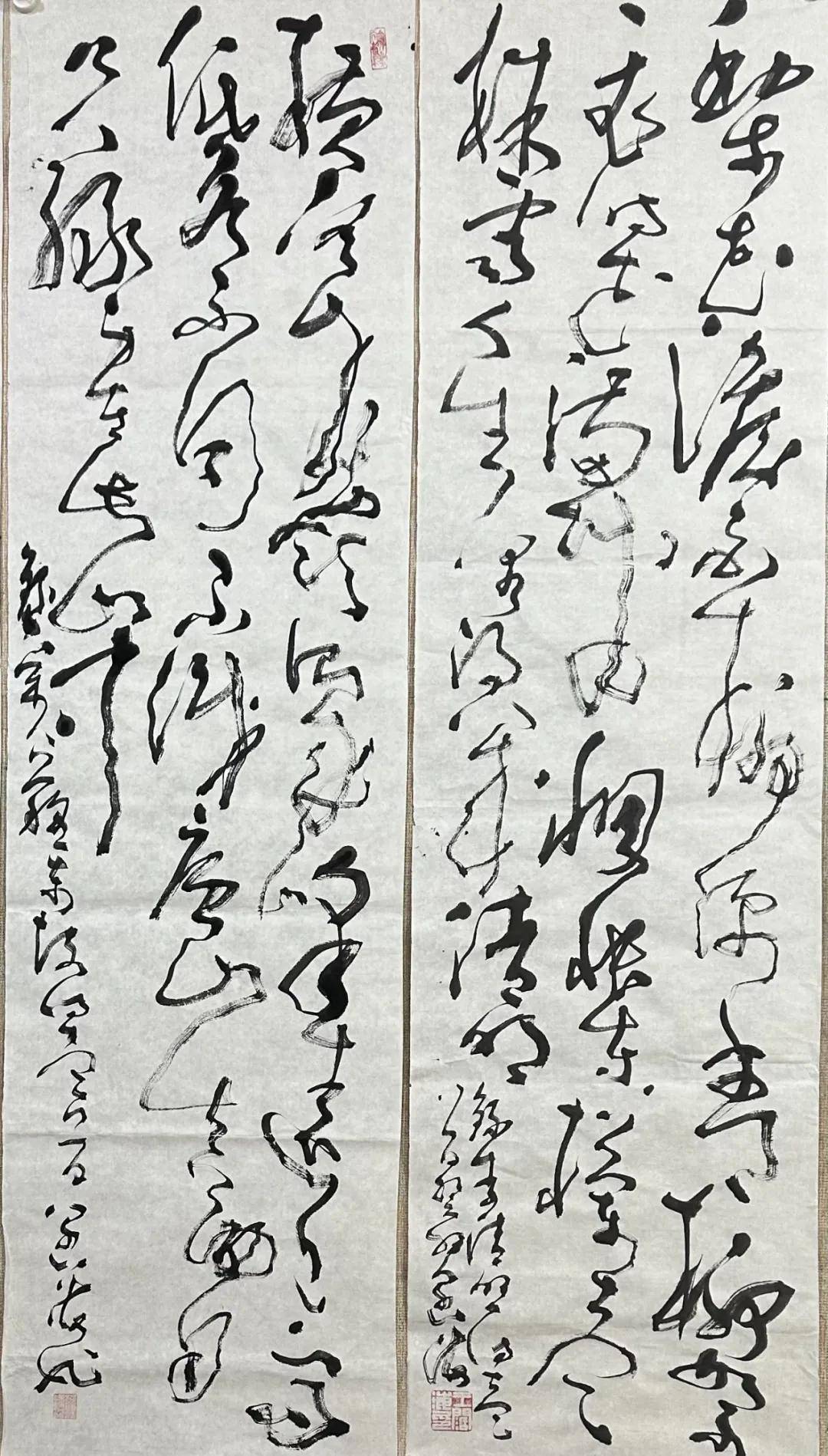

“李铎曾曰:‘王阔海先生风情多才,精思善悟,精于画,耽于诗,妙于书,观其所作,书画交融,其楷隶与高华淡远之境偕,其行草与飘逸灵动之韵齐,其大草与纵恣壮浪之势合,读其画而想见其人,良有以也。’”近年来,王阔海先生于大草又辟新境,豪荡清俊,萧散虚灵,与巨幅长卷呈化机之妙,侣觉斯(王铎)而友于右任,追旭素(张旭、怀素)而尚青藤,唯意所之,唯情所至,中侧兼施,化线为点,生生之气仿佛冲破字距行间之束缚,腾挪跳荡,元气淋漓,饶有奔蛇走虺、风兴雨作之势,豪情逸气,倾泻无余,抒情高潮,跌宕起伏,写心,写意,写情,写志,灵心湛发,壮彩烟高。

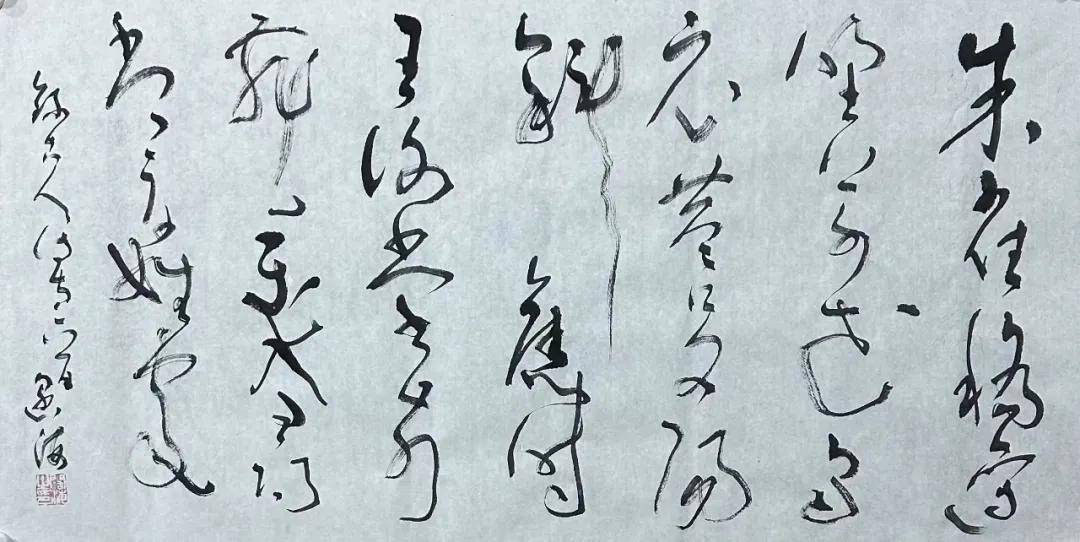

对当代画家在文学与书法及画作品格的定位上,王阔海先生有着自己的一番见解:“当代画家在文学与书法两大方面多存在先天不足营养不良的问题,大有补课之必要。这主要因为20世纪五四运动打倒孔家店、提倡白话文和60年代的政治运动文化大破坏大断代的影响,使他们读古文犹如读天书,钢笔字代替了毛笔字,电脑代替钢笔字,其所为作,文人画品位与传统文化之精神无从谈起,故当代画匠多,画家少,真正的大家更是少之又少。面对历史给当代画家造成的尴尬局面,真正有希望的是那些清醒认识、勇敢应对,攻书不怕难、补课不畏难,以勤为径,路漫漫其修远兮的有识之士,或许能够得到上帝的眷顾。”读王阔海先生的书法,最让人有痛快淋漓之感的是他后来努力补的草书,字里行间笔法意趣中,长峰的中锋用笔如锥画沙,间或中侧并用,涨墨与干墨交相映照,浓墨与飞白互衬对比,时而紧,时而松,时而大密,时而大疏,奇正、歪斜、揖让、干湿等诸多矛盾因素在这里对比和谐得恰到好处,且点画挑勾中法度森严,整体布局中跌宕起伏,方正为用,正能含奇,奇不失正,放得开,收得拢,自由驰骋,气势宏大;豪然之气与正大气象跃然纸上,可谓字字珠玑,满纸云烟,气象万千也。王阔海先生的行草书确有过人之处,而他的小楷怎样?我认真地观看了他的楷书,录刘勰的《文心雕龙》《知音第四十三》《序志第五十》等长轴立幅数幅,那点画挑钩从容不迫而到位,结体端庄而活泼,意境明静而澹远,几丝禅意、些许隽永,固知阔海先生之书乃冰冻三尺非一日之寒。

阔海先生能够在中国文化构成的文化空间进行他的书法意象成象形成自己的一番面貌,这在当今书坛,可谓已很鲜见。这标志着王阔海先生是立足书法文化的学术前沿,来进行他的创作实践的。通过对王阔海先生书法作品的分析、研究,可以发现,他的书法实践之所以能够达到如是的境界,究其原因,有二:一是缘于他对中国文化元典精神的理解和把握,也即缘于他的内在的中国文化修养,这可以从他所书录的《老子》《文心雕龙》见其一斑,(《老子》中的文化思想使他能在书法实践中自如地做到计白当黑;书录《文心雕龙》的文化思想,则能使他下笔、收笔合气动于机,提、按、顿、挫妙合天人之会)。于是,可以说哲学的、文化学的修养,作为精神动力,在王阔海先生的书法实践中,无疑起到重要的理性支撑作用。其二是在书法创作时,能将字态、书体、书意、书势,化转入道技无间的技法表达,使之形成从局部到整体的全方位意象,且使这全方位的意象形成的情感气息弥漫于书法行气,形成书法作品的整体性风骨、品格和神采。他的如是的品格和气息在篇气中周流,也即自然而然地最终构成了书法作品的整体性的格调品质与精神气息对审美接受者心灵、情感的张力撞击。通过分析他的作品,笔者发现他在深知真、草、隶、篆各有体的前提下,能使他的书法皆具家族相似性,并皆能造成梦幻效果。这就是迷蒙、浩荡、英武,笔法字法与风神气韵结合得如天衣无缝,故其笔法的肌理效果观之能清神爽骨、洗心养神。其特点为:

积健为雄,道不虚行。王阔海先生的书法,有先秦英气、汉魏风骨、晋唐法度、宋元格调、明清趣味。他的书法,是将他理解的历史文化之“元语言”,推入“返虚入浑”境界,然后,再通过“立象尽意”,而达于“道不虚行”之效,且是在以“积健为雄”的方式,标出书法的崭新气象的产物。

理在气先,以气运腕。王阔海先生作书,能“以气运腕”,这源于他通过由表及里的长期实践而知之中国书法的“理在气先”之理,由此,也使他知晓了中国书法的内美与“理一万殊” 之理相通,从而,使他做到了让自己的书写技法能达于会通于自然大道的境界。

天人合一,今古同辉。王阔海先生的书法,意象生奇,笔墨痛快淋漓,犹如久旱禾苗沐膏霖。毫无疑问,这仍然是秦汉文化熏陶、影响而形成的文化襟怀。王阔海先生把自己的艺术想象和古代艺术形式融为一体,使之天人合一,今古同辉,创造了自己的艺术符号,获得了举世瞩目的的成就,让人叹为观止。他的书法,在经历了抒情、对话之后,正朝着悟道的方向行走。书法于他,已是其生命的一部分,是其体悟这个世界的一种途径。

同气相求,技道合一。王阔海先生书法,既有功夫,又具天然,在美学上达到了一个相当的高度,已形成鲜明的个性。技与道达到了高度的统一。他在熟练掌握古人和当代名家技法的基础上,融入了个人的审美情趣:奔放、大气、天真、率意、朴拙、唯美。他的草书,与怀素、张旭用功最多,“颠张醉素”的草书奔放流畅、变幻莫测,加上他们自由洒脱的个性,深深地吸引着他。所谓“同气相求”,他的书法之路的选择也正是源于此。

碑帖相合,气息高古。王阔海先生的书法耐看,有大的信息量。其一,功力深厚。他的书法并非专学一家,而是在相近审美观照下的融会贯通。他没有固定成型或模式化的笔墨语言,创作过程随感情的节奏起伏而随机应变,且能恰到好处;其二,融入时代的审美风尚,在相同的审美情趣下,呈现多种面貌,更多的是对怀素、张旭等古典大师的继承,又有碑帖结合的创新,气息高古,以朴拙取胜。

收放自如,个性鲜明。草书创作因其狂放抒情容易失度,因此留有余地尤为重要。王阔海先生深得留余三昧。他的书作既有豪放不羁的一面,又时时紧握缰绳;在气场上留有大量空白,含蓄蕴藉,给人以想象和回味,在线条上、在造型上、在用笔变化上,往往给人以新鲜感;他的书法极具灵气,对艺术的悟性很灵敏,所以用笔灵动,很具特色;他的作品放中有收,收中有放,放得开,收得住,使收放恰到好处,有一种天真烂漫,内在情感宣泄在作品里,既有好的古典基础,又注意与当代相衔接,创作感很强,作品的个性十分鲜明。

险象环生,穷其变化。王阔海先生的近作又有新的突破。笔者可以用十二个字来概括,那就是“乱石崩云、险象环生、穷其变化”。读他的书法作品就像文学作品中的大散文,充满着诗意。不论是大草还是狂草,我们触摸到、闻到的就像散文中诗的味道和香气。有人说散文是风景画,那么,王阔海先生的书法作品更有新汉画的韵味。

百般滋味,千种风流。王阔海先生作品的风格也是他做人的风格。他为人率真、豁达。所以,他的作品很有灵气,作品显得爽朗、旷达。我把他的作品特点概括为“百般滋味,千种风流”,这是因为他能放松创作,作品展现出旷达与豪放的气质,可谓字如其人。

如魂附体,狂歌劲舞。王阔海先生法到笔到情到,疆场奔驰文理通。理法多取自然界,追寻终为精气成。透过王阔海先生这一时期的作品,人们看到的是自信的文字,自信的线条,这些文字和线条如魂附体,如有神助,不能自已地狂歌劲舞,让人感觉到那是书者的心灵通过笔锋在舞蹈,是书者的生命意志通过线条在歌唱,让人看到了文字本身载歌载舞的狂戏景象。

铁砚磨古法,长毫写心经。王阔海先生书作三气俱存,与墨韵章构互为表里,相得益彰,前者以碑入骨,笔有落处;中者学养丰赡,中和畅达;后者字句相呼,相携相邀。三气合为丝绳,虽字字珠玑,舍此绳犹不能为完美之艺术。书界喧哗,涉深水者占鳌头;板凳常冷,耐寂寞者成大器。尝淡泊,掩匠心于无迹,觉顿悟,出意境于天成,书坛出新虽不易,铁杵成针事终成。日上中天时,四季皆佳景,真可谓“放浪三尺剑,收心一卷书”,“铁砚磨古法,长毫写心经”。

中庸法度,别有新解。王阔海先生惯使长锋羊毫,线条绵凝逸宕,造线中却令人惊异带有浓郁的文化韵味。表面看来,这似乎与他书法中浓郁的文化趣味形成张力,但恰恰是他这种对线条的文化意味内在把握,有效地化解了由于其书法过于注重结体意趣化所可能造成的支离破碎的弊端。实际上,他的一些成功之作,恰恰是那些适度变形,线条讲究,颇有文人化气息的作品。这也表明,王阔海先生书法在追求意趣的同时,对笔墨表现又有着清醒的古典化体认。这使他有可能成为游刃于传统与现代之间,别有新解的书法大家。

将帅之气,天然成风。王阔海先生不是在写字,他是在冲锋陷阵,指挥作战。他以豪情入书,心手合一,形神不二;他的书法,若擒虎豹,有猛虎拿攫之形;如执蛟龙,见蠼屈盘旋之势。而又不躁不乱,劲力内含,干净儒雅,充满阳刚之气,又有儒将之风,线条疾驶徐行,盘马弯弓,逆入倒出,取势加功,如从山顶顺坡而下,百步九折,冲击岩石激起层层浪花的涧中清流;作品既有功夫,又具天然,在美学上达到了一个相当的高度,已形成鲜明的个性。

(二)

大草作为书法艺术中个性鲜明的代表性书体,从诞生之初就因其笔法多变、内蕴丰富而被世人看重,其灵动与凝重的韵味相互交织、浑然一体。

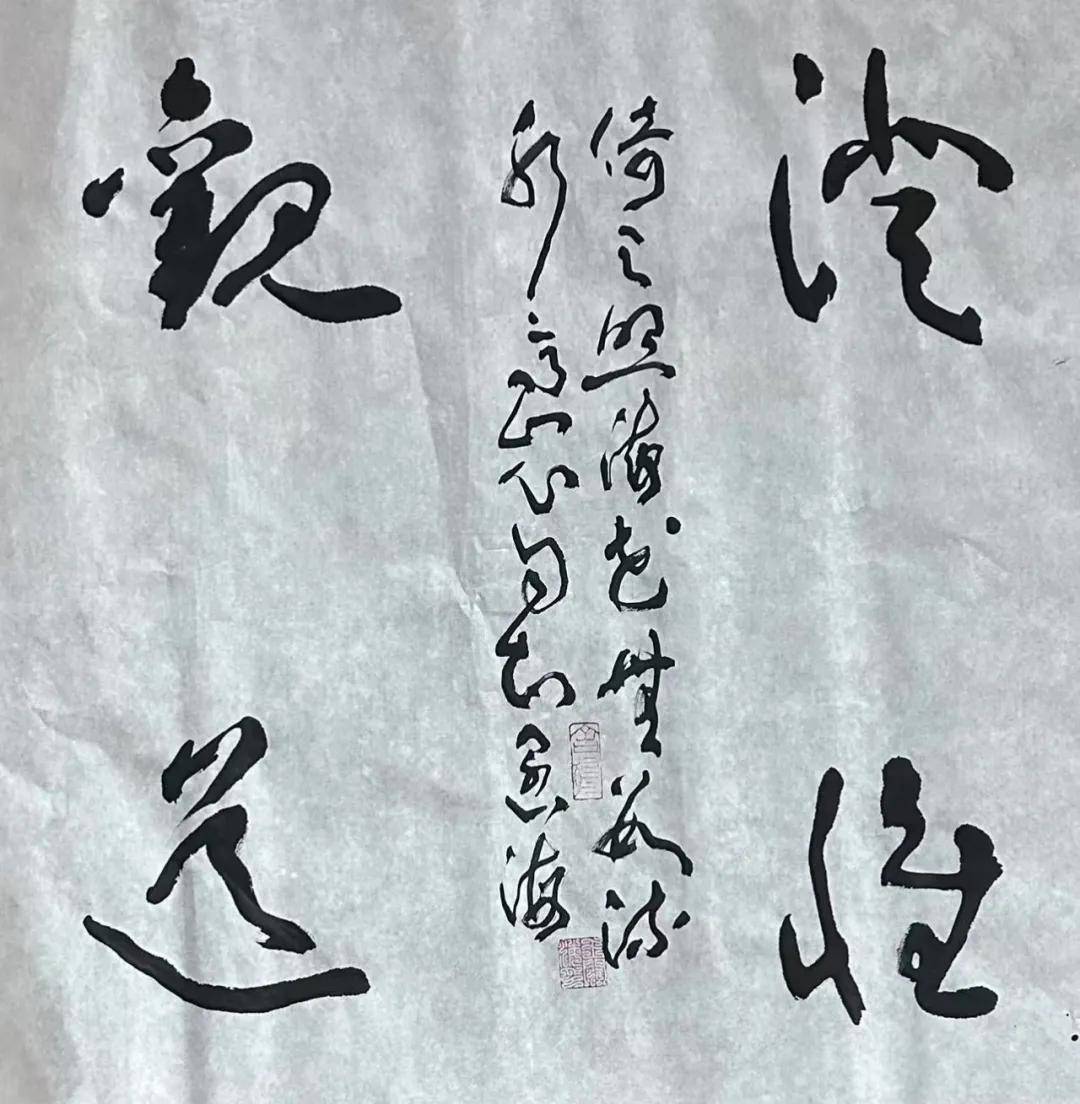

按张怀瓘《书断》中对张芝开创大草的说法,张芝其人“尤善章草书,师法杜度、崔瑷……又创今草,天纵颖异,率意超旷,无惜事非”。其创造出的草书状态“若清涧长源,流而无限,萦回崖谷,任于造化”,而韦诞、索靖、王羲之父子、张旭、怀素等人的草书,均源于伯英,这几人,法出章草、损之篆隶,各具神采。王阔海先生上溯黄山谷、鲜于枢、祝允明,草法一变,于笔意缠绕、映带之中,增加了唐楷以来的提、按痕迹,在圆转中出现了方折。到明末清初的王铎、傅山,无论从尺幅还是从用笔上,都更显放纵。随着清末民国的书法中兴,无论是真、草、隶、篆的哪一种书体,都在不同程度上受到寻碑访古的风气影响,特别是篆隶、北碑的兴起,直接让写碑成为主流,至今方兴未艾。沉浸在大草中几十年的王阔海先生,顺着大草的历史脉络,对临、背临《冠军帖》《古诗四帖》《肚疼帖》《自叙帖》《诸上座帖》等书法经典,少则三五百遍,多则上千遍。他数下江南,曾漫步长安醉尉街,观摩张旭在各家粉白墙壁上边走边写的痴狂;曾伫立湘水旁,体验怀素“驰毫骤墨列奔驷,满座失声看不及”的狂放;也曾游敦煌,追寻张芝游历西北,以黄沙为纸畅写古今的豪迈。在各大草书家故里,他深刻感受到笔墨的文脉交融、体会到历史的星月苍茫。随着知识的积累、遍临诸帖的坚持,在深化草书笔意的同时,王阔海先生又对西安碑林的《广武将军碑》、北魏《姚伯多造像记》、龙门《慈香造像》等碑刻日习月研,逐渐把飞动、流畅的线条,变成涩劲、拙朴的点画。同时,他对以篆隶入草的邓石如、以北碑入草的于右任作品进行研习,逐步找到“以拙入草”的枢机。在王阔海先生看来,以拙入草不是改变大草的方圆转折,而是增加涩行的意趣,从笨拙的笔意中体现大巧若拙、大草无形的书法真味。

在王阔海先生看来,“大草”的特征之一,是自我情感的高度抒发。一笔在手,可与古今沟通,可与天地往来。看,今古传承的毛锥子在纸上随着情感的勃发辗转腾挪,时而如在云中漫步,时而如在荒野狂奔,不管情绪如何跌宕,好的草书线条永远游走于法度之内,奔走在草法之中。为了让“大草”达到这一要求,他把每天临池当成创作前的日课,一日也不敢放松。正如倪后瞻谈论王铎作书:“一日临帖,一日应请索。”只有这样,他才能创于腕下、合于古意。“大草”之拙,非愚笨之“大”。以此观之,王阔海先生之“大草非草也”,是点画之间对书圣古贤的仰止。他书写的不仅是文字,更是胸中块垒,是以周、秦、汉、魏为根基,以张伯英、怀素、黄山谷为笔意,以自我的感悟为形态,在书法创作中展示出聚沙成塔、集腋成裘的致学韧性与大器晚成的苦修心志。

中国书法最具性情表述的就是草书,尤其是大草,其澎湃的精神内核、浪漫的情怀气质、鼓荡的线条盘曲、苍茫的生动气韵,犹如黄河之出壶口,状如万马奔腾,势如巨龙跃水,波澜翻滚,惊涛如怒,连绵不绝,姿态万千,变幻无穷,就像《孙子兵法》中所讲:“不竭如江河”,充分体现了传统文化的深厚底蕴。无论是过去还是现在,能得大草之势者,首先是胆略超于常人,见识明于众人,然后知笔法、得体势,方可入张旭之门、怀素之庭。纵观王阔海先生的大草,可以说在跌宕、灵动方面颇具体会,运笔的爽朗、气息的酣畅,透过先生的线条,其中弥漫出的个人气质与美感,非常吻合他四十多年军旅生涯铸就的笔墨内涵、人文性情。尤其是在他酒至半酣、墨色微醺,“恍兮惚兮”四个字就成为他创作的灵感源泉,成为他笔墨千姿的天地,这个天地,既是技法,也是天梯、更是通会之际的快意。

从八千多年前河南舞阳贾湖遗址出土的陶器刻符,到七千多年前的蚌埠双墩遗址刻划符号,到六千多年前仰韶文化的半坡陶符,到逐步完善的安阳甲骨文开始,这些有据可查的文字演变形成了独立于世界的东方美学标准,而刑徒砖孕育的草书雏形,到章草、今草、大草的不断延伸,使中国书法线条演变成为对《道德经》中朴素美学思想的经典实践。纵观古今草书大家,均在摩挲过秦砖汉瓦、唐楷宋书、元明翰墨、清人北碑之后,纷纷以“天下皆知美之为美,斯恶已”为源点,建立从大众欣赏到自我境界的美学标准。这个“我”就是通俗审美之上的个性追求,是与众不同的新世界。草书线条是性情体现的一个极致,是可赏、可游、可玩,但不好把控的情感艺术,一根线中见阴阳、见枯润、见起伏,这才是笔墨的技法千姿,一根线中见审美、见性情、见气质,这才是笔墨千姿的境界千姿。再加上创作者生活的体验、社会的经历、文化的修养、性格的完善,这种笔墨线条从字里行间流出,不但蕴含的“圣人皆孩之”的童心萌趣,还有融篆、隶入草的变化无穷尽,有虚实相生、长短相形、高下相盈、前后相随的对比和谐,有笔墨不是笔墨、形象不是形象、物象不是物象的写意玄妙。每一笔、每一画,既是顺其自然而出的笔性流露,也是“既雕既琢复归于朴”的浑然天成。

恍兮惚兮,大道无形。草书用线条解读的是一段人生、是一个社会、是一个境界,尤其在当代,随着书法实用功能的减弱,随着表现语言的丰富,王阔海先生开始深刻地理解“道”在书画艺术中的哲学高度。他认为艺术大道与天地大道一样,已经自然存在于宇宙间,天地大道就像气,看不见、摸不着,又不好琢磨,但人能通过寒暑感知。艺术大道也是已经存在于艺术家的笔下,落墨之前,观者不知其形,落墨之后,书者必能达其神。他对笔者说,越是大草,越要静下心来,酒后的“恍兮惚兮”情感的自然流露,而书写的静气则是对舍得、放下的理解,作品与做人一样,处事需要舍得,作品更需要取舍,有了这个领悟,在书写经典的时候超然物外,充分体现“静为躁君”的大草之道。

出色的艺术大家,都具有深厚的综合素养。王阔海先生一直注重文化的修为,他的书房、床头、工作室堆满了自己喜爱的各种画册、典籍。他尤其注重对传统经典的反复咀嚼与研读。他不仅重视书法理论的研究,更对新汉画论情有独钟。这种跨界思维和交叉视角,让他眼清目明,让他打开窗户,呼吸到更辽阔、更清新的空气。这种空气就贯通于他的书法作品之中,更贯通于他开创的新汉画之中。

中国传统文化“佛为心,道为骨,儒为表”。随着年龄的增长、阅历的加深,王阔海先生对道家的兴趣与体悟也越深。临帖习字之余,经常手持《老子》《庄子》,一章章揣摩体会,用于做人作艺。常言“作艺先做人”,悟道就是为学、就是修身、就是做人。练书不悟其道,则为字匠,悟于道而不能力诸书法实践,其道也不能在书法中得到体现。书法如武术,练武不练功,到老一场空。功分内外,王阔海先生临帖、练字,黎明即起,挥毫泼墨,数十载从不间断。虽主攻草书,但楷篆隶行草多有涉猎,“现代书法”也曾尝试,广收博取。在军营中,他“一年三百六十日,都是横戈马上行”。在国家机关美协当主席有了更多的机会接触文人、吸纳文气、研读传统文化,从不同艺术门类中汲取养分,滋养自身,也滋养书法。如今的王阔海先生比当年“栏杆拍遍,无人会,登临意”的慷慨激昂,多了几分坐看云起的恬淡、安静,但身上依然保持着军人的朝气、英气。书法尤其是草书,除了使转缠绕,哪能缺少性情活脱;学书在法,而其妙在人,法可以人人而传,而妙必由心悟。真情至性的王阔海先生与草书心意相通、气脉相连。他的书法面目一直在变化,百般滋味,始终洋溢着勃勃生机,而不断生发着独具一体的风格样貌。

年过七旬的王阔海先生,早把世事看得云淡风轻。而书法艺术及新汉画学派也早已融进他的生命,成为他生活中最重要的部分,用他自己的话说:“是全部”。

本文作者张本平系中国书法家协会会员,中国美术家协会会员,中国作家协会会员,中国文艺评论家协会会员,中原美术学院院长、教授、硕士研究生导师,中原书画院院长,《中原书画报》总编,郑州市作家协会名誉主席,香港美术家协会理论委员会主任,中国艺术创作院理论委员会常务副主任,中国书画家协会副主席,中央美院客座教授,北京大学客座教授,清华大学美术学院特聘教授,中国人民大学艺术学院特聘教授、博士研究生导师,河南工程学院特聘教授,河南大学民生学院客座教授,郑州师范学院美术学院特聘教授,作家、评论家、鉴赏家、书画家、教育家,是享受国家政府特殊津贴的专家。

中国工信部备案号:沪ICP备16033583

中国工信部备案号:沪ICP备16033583